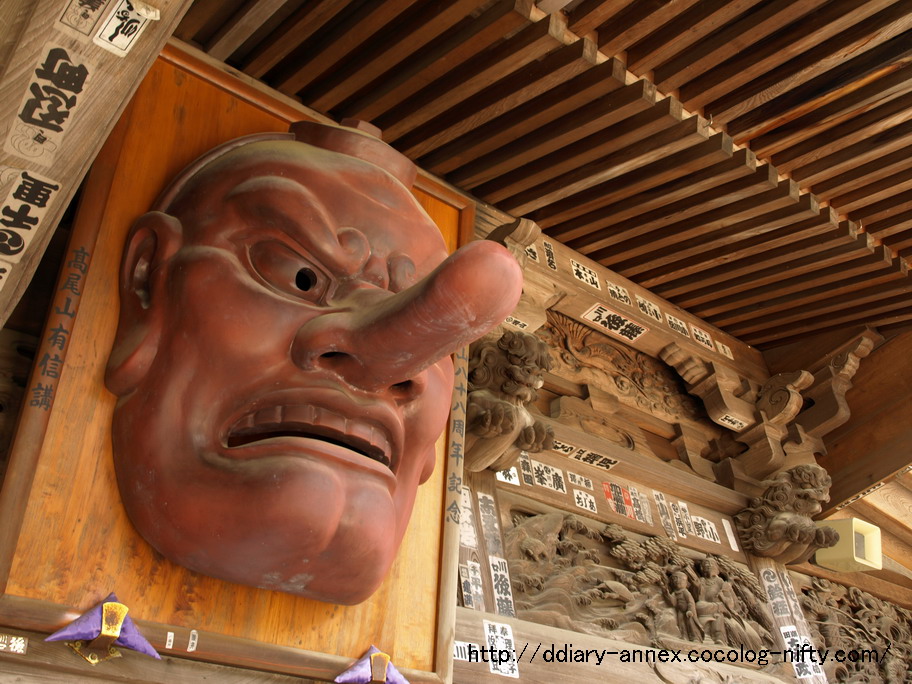

天狗伝説concept

天狗伝説

天狗は,天狗倒し(山中で大木を切り倒す音がするが行ってみると何事もない),天狗笑い(山中でおおぜいの人の声や高笑いする声が聞こえる),天狗つぶて(大小の石がどこからともなくバラバラと飛んでくる),天狗ゆすり (夜,山小屋などがゆさゆさと揺れる),天狗火,天狗の太鼓などさまざまな怪異を働くが,こうした怪音,怪火の現象は山の神などの神意のあらわれと信じられ,山小屋の向きを変えたり,山の神をまつって仕事を休んだりした。

(夜,山小屋などがゆさゆさと揺れる),天狗火,天狗の太鼓などさまざまな怪異を働くが,こうした怪音,怪火の現象は山の神などの神意のあらわれと信じられ,山小屋の向きを変えたり,山の神をまつって仕事を休んだりした。

白峰天狗伝説

「豆腐と天狗」

むかし昔,白峯のお山に「相模坊」という天狗が住んでいた。

ある夕方のことである。このお山の白峯寺に突然一人の客人が訪ねてきた。何といっても村里はなれた奥深い山寺のことである。不時の客をもてなす用意はない。

困った和尚さんが小僧を呼んで,「ふもとの高屋村まで行って木綿豆腐を買ってきてくれ」と言いつけた。ふもとの村までは胸つき八丁のつづら坂である。日はとっぷりと暮れている。おまけに道は遠い。小僧はこわごわ山を下りていった。

すると,突然暗がりの空から大きな羽音がしたかと思うと,何やら背なかに負われたような,何とも不思議な気持になった。

それもそのはず,小僧はいつのまにか天狗の背中に乗せられ,見も知らぬ天空を飛んでいたのである。こうして風の音,波の音を聞きながら,何処へともない天狗との二人旅がつづいた。

と言えば,この旅は何時間も,何日ものように聞こえるが,実はそうではない。

ほんの一瞬の出来事だったのである。小僧はやがて白峯寺の門前に降ろされた。パサッという音とともにふと気がついてみると,いつのまにやら手にはしっかりと豆腐が持たされていた。

今しがた使いに出たばかりの小僧が,アッという間に豆腐を片手に戻ってきたのだから,寺は大さわぎとなった。小僧に訳を聞いてもわけのわからないことを言うばかり。

ところが,こんな騒ぎを奥で聞いていた客人が,その豆腐を見て「この豆腐は,この辺りで作っている豆腐ではない。これは京の町にしか売っていない絹ごし豆腐だ」と一同驚くのだったた。

「相模坊は相撲がすき」

讃岐の高松に,真教寺という真宗興正寺派のお寺がある。その寺の院主に諦吟という和尚がいたそうだが,その和尚が,或る日松山天狗に相撲をいどまれた。松山天狗といっても木っ葉天狗だったらしく,和尚は何回となく天狗を投げとばして悠々と引きあげてきた。

ところがその天狗,別れぎわに「お前は相撲はうまいが力が足らん。 今夜負けた記念に,お前に力を授けてやろう」といって,諦吟和尚の肩に手をかけ,何やら呪文を唱えた。「負けた天狗が何を言うか」と思いながら寺へ帰ってきた。さて翌日のこと。

和尚が朝起きて,いつものように冷水摩擦をして手拭をしぼると,驚いたことに,大して力を入れた覚えもないのに手拭がよじれてブツブツと切れてしまったという。この和尚,半ば小馬鹿にしていた木っ葉天狗から,途方もない怪力を授かったわけである。

天狗伝説に戻る![]()