新選組の歴史

新選組の歴史を紐解いてみましょう

新選組は、幕末の混沌とした京都で、その名を轟かせた武士集団です。その結成から初期の動乱期にかけての詳細は以下の通りです。

1.新選組結成の背景と「浪士組」

幕末の京都は、開国を迫る外国からの脅威、それによる国内経済の混乱、そして「尊皇攘夷」という思想の高まりが複雑に絡み合い、極めて不安定な社会情勢にありました。

特に尊皇攘夷派の過激な志士たちが横行し、「天誅」と称する暗殺や襲撃が頻発、京都の治安は悪化の一途を辿っていました。

このような状況を打開するため、江戸幕府は、文久3年(1863年)に京都へ上洛する第14代将軍・徳川家茂の警護を名目に、全国から浪士を募集しました。これが「浪士組」です。

この計画を主導したのは、出羽庄内出身の浪士である清河八郎でした。

近藤勇は、江戸市ヶ谷(現・新宿区)に道場「試衛館」を構える天然理心流の宗家四代目であり、その門下には、後に新選組の中心となる土方歳三、沖田総司、永倉新八、原田左之助、藤堂平助といった面々がいました。

特に土方歳三や井上源三郎は、近藤が出稽古に赴いていた日野(現在の東京都日野市)の出身で、試衛館の仲間たちと共に、この浪士組への参加を決意します。彼らは剣の腕を磨き、国難に立ち向かうという強い志を抱いていました。

2.清河八郎の裏切りと「壬生浪士組」の誕生

しかし、京都に到着した浪士組を待ち受けていたのは、清河八郎による驚くべき「裏切り」でした。彼は集まった200人余りの浪士たちに対し、「浪士組は将軍警護のための組織ではなく、実は尊皇攘夷を実現するための集団である」と演説し、江戸への帰還と攘夷実行を促したのです。

これを受けて、浪士組の大半は清河に従い江戸へと戻りました。

しかし、近藤勇をはじめとする試衛館の面々、そして芹沢鴨、新見錦などの水戸出身者を中心とするグループは、清河の真意を見抜き、あるいは京都での活躍を望んで清河と袂を分かち、京都に残留することを決意します。

彼らは、京都守護職を務めていた会津藩主・松平容保に京都の治安維持を願い出ます。松平容保はこの願いを受け入れ、彼らを会津藩預かりとし、京都市中警護の任務を与えました。

この時、彼らが京都郊外の壬生村に屯所を構えたことから、当初は「壬生浪士組」と呼ばれました。

初期の壬生浪士組は、近藤派と芹沢派の24名程度で構成されていました。

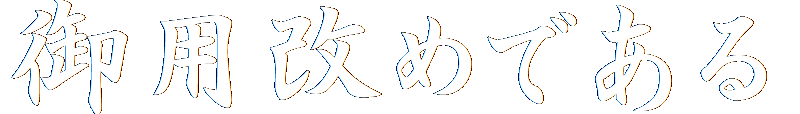

3.「八月十八日の政変」と「新選組」への改称

文久3年(1863年)8月18日、京都では「八月十八日の政変(文久の政変)」と呼ばれる大きな政変が起こります。これは、会津藩と薩摩藩が中心となり、尊皇攘夷派の公家や長州藩勢力を京都御所から排除し、公武合体派が主導権を握ったクーデターです。この際、壬生浪士組は御花畑門の警護を担当し、その働きが認められました。

この功績により、彼らは武家伝奏(朝廷と幕府との連絡役)より「新選組」という隊名を下賜されます(松平容保からという説もあります)。これにより、彼らは公的な組織としての地位を確立しました。

4.局長芹沢鴨の粛清と近藤勇の単独体制確立

新選組発足当初、局長は近藤勇と芹沢鴨の二人体制でした。

しかし、芹沢鴨は常日頃から酒に酔って乱暴狼藉を働き、商人から不当な金銭を要求したり、相撲力士との乱闘事件を起こしたりするなど、その行動は度々問題を起こし、京都守護職の会津藩だけでなく、京の庶民からも怨みを買っていました。特に、大和屋の焼き討ち事件などは会津藩をも激怒させるほどの蛮行でした。

このような状況下で、近藤勇はまず、壬生浪士時代からの幹部である新見錦を切腹させます。新見錦の切腹の理由は素行不良や試衛館派との対立の他に、水戸や長州、土佐などの尊王攘夷派との親密な関係を咎められたためという説もあります。

そして、ついに芹沢鴨の粛清が実行されることになります。

文久3年(1863年)9月16日(旧暦)、土方歳三、沖田総司、山南敬助らが壬生村の八木邸にて、泥酔していた芹沢鴨と平山五郎を襲撃し、殺害しました。

平間重助は逃亡しました。芹沢暗殺の本当の理由は諸説ありますが、会津藩からの密命であったという説が有力です。また、農民出身である近藤らを水戸の家臣であった芹沢鴨が軽蔑していたことによる派閥争いが原因ともいわれています。

この粛清によって、新選組の指揮系統は近藤勇の単独体制となり、後の組織としての結束を強める転機となりました。

新選組は、この後も「池田屋事件」や「禁門の変」などで活躍し、京都の治安維持に大きな貢献をすることで、幕末の動乱期においてその名を不動のものとしていきました。

5.池田屋事件:新選組の名を世に轟かせた一大事件

新選組の存在を決定的に世に知らしめたのは、元治元年(1864年)6月5日(旧暦)に勃発した池田屋事件でした。

新選組は、京都の治安維持のため、日々探索活動に余念がありませんでした。

そうした中で、彼らが掴んだ極秘情報は、京都における尊皇攘夷派の過激な動きでした。

特に長州藩を中心とする勢力が、京都御所に火を放ち、公武合体派の要人を暗殺、さらには孝明天皇を長州へ拉致するという恐るべき計画を企てているというものでした。

この計画を実行するため、志士たちが京の宿「池田屋」に集結していることを突き止めたのです。

元治元年(1864年)6月5日、新選組は総勢約30名で出動しました。しかし、途中で情報漏洩を警戒し、隊士を二手に分けます。近藤勇は土方歳三、沖田総司、永倉新八、藤堂平助ら精鋭10名を率いて池田屋へ。

一方、土方歳三は別の隊士を率いて祇園方面の探索に向かいました。

午後10時過ぎ、近藤隊が池田屋に踏み込むと、内部ではまさに密議が行われている最中でした。志士たちは二階にいたため、近藤、沖田、永倉、藤堂のわずか4名が先行して二階へ突入。彼らは狭い空間で刀を振るい、激しい斬り合いとなりました。特に沖田総司は、後に「池田屋の乱闘で喀血した」という伝説が生まれるほど奮戦しましたが、実際にはこの時点で持病の結核が悪化し、倒れそうになったとされています。

6.池田屋事件の功績と新選組の「誠」

この死闘の結果、新選組は宮部鼎蔵(みやべていぞう)、吉田稔麿(よしだとしまろ)ら尊攘派の志士10名を斬殺、23名を捕縛するという大戦果を挙げました。この「池田屋事件」は、京都における尊攘派の活動に大きな打撃を与え、一時的にその勢いを弱めることに成功しました。

この死闘の結果、新選組は宮部鼎蔵(みやべていぞう)、吉田稔麿(よしだとしまろ)ら尊攘派の志士10名を斬殺、23名を捕縛するという大戦果を挙げました。この「池田屋事件」は、京都における尊攘派の活動に大きな打撃を与え、一時的にその勢いを弱めることに成功しました。

この事件により、「誠」の一文字を染め抜いた隊旗を掲げ、浅葱色(あさぎいろ)のだんだら模様の羽織を身につけて京の街を闊歩する新選組は、その存在感と実力を世間に広く知らしめました。

会津藩主松平容保からの信頼も一層厚くなり、彼らの活躍は幕府の京都における治安維持に不可欠な存在として認められたのです。

しかし、新選組の輝かしい活躍の歴史は、この池田屋事件以降、およそ5年という短い期間で幕を閉じます。隊規が厳しかったため、内部での粛清や切腹を命じられる隊士も少なくありませんでした。

7.戊辰戦争と新選組の変遷

慶応3年(1867年)10月、徳川慶喜による大政奉還が上奏され、翌12月には王政復古の大号令が発せられ、ここに江戸幕府は崩壊しました。

新政府の樹立により、旧幕府と新政府の間で、約1年半に及ぶ戊辰戦争が勃発します。

新選組は、刀剣を用いた伝統的な剣術集団として、旧幕府方に属して戦いました。

しかし、最新のライフル銃や大砲を装備した新政府軍との間には、戦術・装備において歴然とした差がありました。

慶応4年(1868年)1月に始まった鳥羽・伏見の戦いでは、新選組も奮戦しましたが、近代兵器を前に大きな損害を被り、壊滅的な敗北を喫して江戸へと撤退を余儀なくされます。

8.甲陽鎮撫隊の結成と敗北

鳥羽・伏見の戦いで敗れた後も、新選組は旧幕府方の有志集団として徹底抗戦の意思を固めます。江戸に戻った新選組は、江戸鍛冶橋門外(現在の東京都千代田区)に屯所を構えました。

この時期、新選組は幕府から甲斐国(現在の山梨県)の治安維持を命じられ、「甲陽鎮撫隊(こうようちんぶたい)」と改称します。

幕府や会津藩からは、大砲2門、鉄砲500丁、軍資金5千両といった破格の支援を受けました。

近藤勇は「大久保大和」、土方歳三は「内藤隼人」とそれぞれ変名し、甲陽鎮撫隊を率いて甲斐へ出陣します。鳥羽・伏見の戦いで約70名まで減少していた隊士も、江戸での新規募集によって200名ほどにまで回復しました。

しかし、急遽集められた隊士の多くは練度が低く、統率が取れないために進軍は遅れがちでした。

甲陽鎮撫隊が甲斐に到着した時には、すでに新政府軍の東山道先鋒総督軍によって甲府は制圧されていました。

甲陽鎮撫隊は、甲府盆地の東に位置する勝沼で、土佐藩の板垣退助率いる迅衝隊(じんしょうたい)と激突しますが、近代的な装備と練度の高い迅衝隊を前に壊滅的な打撃を受け、敗走を余儀なくされます。

9.近藤勇の捕縛と処刑

勝沼での敗戦後、江戸に戻った近藤勇は、江戸が新政府軍に無血開城される直前、八王子で隊士たちに対し江戸退去を宣言します。

勝沼での敗戦後、江戸に戻った近藤勇は、江戸が新政府軍に無血開城される直前、八王子で隊士たちに対し江戸退去を宣言します。

彼は会津での再起を考えますが、新選組立ち上げ以来苦楽を共にしてきた原田左之助や永倉新八らとは意見が対立し、「靖兵隊」を結成して別行動をとることになります。

甲府での敗戦で再び兵力を減らした甲陽鎮撫隊(新選組)は、江戸で再び隊士を募集し、総勢227名にまで回復させ、会津を目指して北上を開始しました。

しかし、甲陽鎮撫隊が流山(現在の千葉県流山市)に屯所を構えた頃、東征を進める新政府軍はすでに江戸板橋宿に到着していました。

新政府軍の東山道先鋒総督軍大軍監・香川敬三は、甲陽鎮撫隊が東征軍の背後を襲撃する計画があることを察知すると、流山の屯所を急襲し、完全に包囲しました。

もはやこれまでと悟った近藤は自刃を決意しますが、土方歳三に押しとどめられ、変名の「大久保大和」のまま板橋の新政府軍総督府に出頭することになりました。

出頭後も近藤は「大久保大和」であると主張し続けますが、元新選組隊士で御陵衛士(ごりょうえじ)に所属していた加納鷲雄(かのうわしお)や清原清の証言により、その身元が新選組局長・近藤勇であることが確認されてしまいます。

近藤勇の処遇については、彼を擁護する薩摩藩と、厳しい処罰を望む土佐藩との間で意見が対立しました。最終的に、土佐藩の谷干城(たにたてき)が薩摩藩の意見を押し切り、近藤の斬首が決定されます。土佐藩が近藤勇に厳罰を望んだのは、当時、坂本龍馬暗殺が新選組の仕業であると強く確信していたためだと言われています。

慶応4年(1868年)4月25日、近藤勇は板橋刑場において処刑されました。

満33歳という若さでした。処刑後、その首は京都三条河原に送られ、罪人のさらし首として梟首(きょうしゅ)されるという、賊軍としての屈辱的な扱いを受けました。

これは、新政府が旧幕府勢力に対する見せしめとして、特に象徴的な存在であった近藤勇を厳しく処断したことを示しています。

新選組の局長として、激動の時代を駆け抜けた近藤勇の生涯は、まさに幕末の終わりとともに幕を閉じました。彼の死は、旧幕府勢力の命脈が尽き、新しい時代が到来したことを象徴する出来事と言えるでしょう。

10.江戸開城と土方歳三の戦い

慶応4年(1868年)4月11日、新政府軍と旧幕府との間で江戸城無血開城が成立し、江戸は新政府軍の手に落ちました。近藤勇を失った新選組の残党、主に土方歳三率いる隊士たちは、江戸を脱出し、会津を目指して北上を続けました。

彼らは下館(現在の茨城県筑西市)、下妻(現在の茨城県下妻市)といった場所を経由し、同年4月19日には宇都宮城の戦いに参戦します。

土方歳三は、旧幕府軍の中心人物としてこの戦いを主導し、新政府軍を破って宇都宮城を一時的に陥落させることに成功しました。

これは、近藤勇の死後、新選組が旧幕府方として挙げた数少ない勝利の一つであり、土方の軍事的な才覚を示すものでした。

しかし、この宇都宮城の戦いで、土方は左足に銃弾を受け負傷してしまいます。傷の治療のため、彼は本軍に先立って会津若松城へ護送され、約3ヶ月間の療養生活を送ることになります。

この間、新選組は土方不在のまま戦いを継続していました。

11.会津戦争の激化と新選組の分裂

土方が戦線に復帰した頃、戦況はさらに厳しさを増していました。

新政府軍の猛攻により、同年8月21日の母成峠の戦いで旧幕府軍が壊滅的な敗北を喫すると、戦いの舞台は会津若松城下へと移り、会津戦争が本格的に激化します。

追い詰められた土方は、劣勢を挽回すべく援軍を求めるため、まず庄内藩(現在の山形県)へ向かいます。しかし、庄内藩の降伏が迫っていたこともあり、期待した援軍を得ることはできませんでした。

その後、彼は仙台(現在の宮城県仙台市)へと向かい、奥羽越列藩同盟の諸藩との連携を模索します。

この激動の中で、新選組は再び分裂の危機に瀕します。会津若松城下に残留して共に籠城戦を戦い抜くことを選んだ山口二郎(斎藤一)らの隊士と、土方歳三と共に仙台へ向かい、新政府軍との徹底抗戦を続けることを選んだ隊士たち(天寧寺で土方と合流した隊士たち)に分かれたのです。

これは、土方不在の間に隊士それぞれの判断で道を選ばざるを得なかった状況と、戦局の絶望的な状況が重なった結果でした。

12.蝦夷地への渡航と箱館戦争

土方は仙台で、旧幕府海軍副総裁であった榎本武揚(えのもとたけあき)が率いる旧幕府艦隊と合流します。榎本艦隊は、旧幕府方の海軍力を結集したものでした。

土方は仙台で、旧幕府海軍副総裁であった榎本武揚(えのもとたけあき)が率いる旧幕府艦隊と合流します。榎本艦隊は、旧幕府方の海軍力を結集したものでした。

土方は、新選組の生き残り隊士たちに桑名藩士らを加えて、軍艦太江丸に乗船。榎本武揚らと共に、同年10月12日、仙台折浜を出航し、一路蝦夷地(現在の北海道)へと渡ったのでした。彼らは蝦夷地を最後の戦場と定め、新政府軍への抵抗を続けることを選びます。

明治2年(1869年)に入ると、蝦夷地を拠点とした旧幕府軍(いわゆる蝦夷共和国軍)と新政府軍との間で、箱館戦争が勃発します。

土方歳三は、この箱館戦争において、旧幕府軍の陸軍奉行並として軍を指揮し、特に二股口の戦いなどでは、巧みなゲリラ戦を展開して新政府軍を一時的に食い止めるなど、その卓越した軍事手腕をいかんなく発揮しました。彼の指揮の下、新選組隊士たちも奮戦し、その武勇を再び示しました。

しかし、圧倒的な兵力と近代兵器を持つ新政府軍の進攻は止まりませんでした。明治2年5月、新政府軍が箱館(現在の函館市)への総攻撃を開始します。旧幕府軍が立てこもる五稜郭が陥落寸前となり、新選組の一部の隊士たちは弁天台場で新政府軍と激戦を繰り広げていました。

13.土方歳三の最期と新選組の終焉

追い詰められた弁天台場の隊士たちを救うため、土方歳三は数名の供回りを連れて救援に向かいます。

追い詰められた弁天台場の隊士たちを救うため、土方歳三は数名の供回りを連れて救援に向かいます。

明治2年5月11日、箱館市中での戦闘中、土方は一本木関門付近(現在の函館市若松町付近)で、乗っていた馬ごと新政府軍の銃弾に当たり、戦死しました。

享年35歳でした。彼の死は、戊辰戦争における旧幕府軍の抵抗の象徴が消えた瞬間でもありました。

土方の戦死後、食料や水も尽き、もはや戦いを続ける術を失った新選組の残存部隊は、同年5月18日、五稜郭に立てこもる榎本武揚らと共に新政府軍に降伏しました。

この五稜郭の陥落をもって、幕末から続いた日本の動乱期である戊辰戦争は完全に終結し、近藤勇の死後も「鬼の副長」土方歳三に率いられて戦い続けた新選組もまた、ここに最後の幕を下ろしました。

彼らは、時代の大きなうねりの中で、最後まで武士の意地と忠誠を貫き通した稀有な集団として、日本の歴史にその名を刻んでいます。