日野の新選組豆知識

もう一つの新選組「新徴組」

新選組が京都で名を馳せた陰で、江戸の治安を守り、幕府の終焉まで忠誠を貫いたもう一つの浪士組、それが新徴組(しんちょうぐみ)です。

新徴組の起源は、文久3年(1863年)に江戸で募集された浪士組に遡ります。これは14代将軍徳川家茂の上洛に際し、その警護を目的として結成されたものでした。しかし、京都に到着すると、浪士組の盟主である清河八郎は、将軍警護という当初の目的を反故にし、尊王攘夷の先鋒となることを唱えます。

これに同意した者たちは清河とともに江戸へ引き返しますが、近藤勇や土方歳三らはこれに反発し、京都に留まることを選択します。彼らが後に壬生浪士組を経て、新選組へと発展していくことは皆様ご存知の通りです。

一方、江戸に戻った浪士組は、清河が暗殺され、その同志が捕縛されるという混乱に見舞われます。この事態を受けて、幕府は浪士組を再編し、江戸市中の警備を目的とする新しい組織、新徴組として再出発させました。組織の責任者には、剣豪として名高い高橋泥舟や山岡鉄太郎が就任し、隊士たちは本所(現在の東京都墨田区)に屯所を構えました。

当時の江戸は、大名屋敷の空き家が多発し、そこを根城にした盗賊や夜盗が横行する、極度の治安悪化に陥っていました。そこで幕府は、新徴組を預かっていた庄内藩に江戸市中の取締りを命じます。

しかし、寄せ集めの浪士たちだけでは統制が難しいと判断した庄内藩は、藩士の石井武膳や白井重遠らを幹部に据え、さらに庄内から藩士の子弟を呼び寄せ、彼らによって新徴組を指揮させました。

新徴組は、新選組のような統一された制服こそありませんでしたが、朱色の陣笠をかぶり、夜には庄内藩の家紋であるかたばみの提灯を掲げて、市中を巡回しました。

この巡回警備によって江戸の治安は急速に回復し、人々からは「酒井なければお江戸はたたぬ」、「おまわりさんには泣く子も黙る」とまで称賛されました。「おまわりさん」という愛称は、後の近代警察官に受け継がれることになります。

しかしその一方で、隊士たちの無銭飲食や狼藉も目に余るようになり、「うわばみよりもかたばみこわい」と揶揄されることもありました。これは、浪士組時代の荒くれ者の気質が完全に消えていなかったことを示しています。

新徴組の歴史を語る上で、江戸薩摩藩邸の焼討事件は避けて通れません。慶応3年(1867年)、討幕を画策する薩摩藩は、相楽総三らを首魁とする「薩摩御用盗」を使い、江戸で騒擾工作を展開します。彼らは放火や略奪を繰り返して幕府を挑発し、開戦の口実を作ろうとしました。

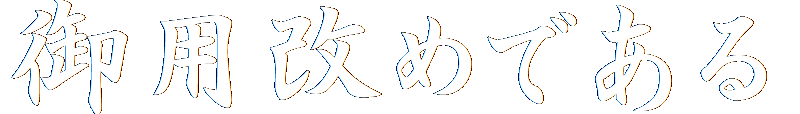

江戸市中を取り締まる新徴組は、これら御用盗と激しく抗争します。やがて御用盗が薩摩藩邸に出入りしていることを突き止め、藩邸を監視するようになりました。そしてついに、武装した御用盗が藩邸から出てきたところを追撃し、薩摩藩の関与が決定的なものとなります。

報復として、新徴組の屯所が御用盗に襲撃されると、堪忍袋の緒が切れた庄内藩は、幕府の許可を得て新徴組を率い、薩摩藩邸に討ち入りました。これが、戊辰戦争の直接的な発端となります。この焼き討ち事件の混乱の中、相楽総三らは逃走し、後の赤報隊へとつながっていきます。

鳥羽・伏見の戦いで幕府軍が敗北すると、新徴組は庄内藩とともに江戸を引き払い、戊辰戦争では東北各地を転戦しました。戦後、生き残った隊士の多くは、庄内地方や北海道で開墾作業に従事し、新たな人生を歩みました。

新徴組は、近藤勇や土方歳三らによって自主的に指揮された新選組とは異なり、庄内藩士によって厳格に統制された組織でした。しかし、沖田総司の義兄である沖田林太郎が組頭を務めるなど、新選組との交流も深く、同じ浪士組から分かれた兄弟のような存在でした。彼らが残した足跡は、幕末という激動の時代を、それぞれの立場で誠実に生き抜いた人々の姿を今に伝えてくれます。