新選組ゆかりの地

八坂神社

日野駅から歩いて3分程度で訪れることができる「天王さま」とも呼ばれている「八坂神社」。

この神社は、由緒書きによると『創立者年代は不詳であるが、古書によると、むかし土淵の庄に土淵という深淵があり、あるとき多摩川洪水の後、金色燦然とした牛頭天王の神像があったため、里の老翁がこれを拾い上げ、鎮守として祀ったのが当八坂神社の起源と云われ、五穀豊穣・疫病除け・子孫繁栄に霊験あらたかの神なりとある。』とのこと。

この神社は、由緒書きによると『創立者年代は不詳であるが、古書によると、むかし土淵の庄に土淵という深淵があり、あるとき多摩川洪水の後、金色燦然とした牛頭天王の神像があったため、里の老翁がこれを拾い上げ、鎮守として祀ったのが当八坂神社の起源と云われ、五穀豊穣・疫病除け・子孫繁栄に霊験あらたかの神なりとある。』とのこと。

本殿は、寛政一二年(1800年)に完成したもので、様式一間社造り、屋根は流れ造りで、正面に千鳥破風・軒唐白木彫りの彫刻垂木の組物等、建築技術の粋をつくした絢爛華麗な江戸後期の典型的な社殿(本殿)建築です。

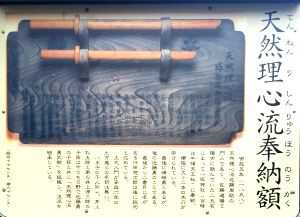

この八坂神社には、天然理心流を学んだとされる剣士たちが奉納した剣術額があります。

天然理心流は、寛政年間(1789年~1801年)頃に剣客・近藤内蔵之助によって創始された古武道の流派です。当時としては比較的新しい流派でありながら、剣術、居合術、小具足術(小太刀術)に加え、柔術、棒術(棍法)なども含む総合武術として知られていました。特に農民の間でも広く習われ、実戦を重んじる技法が特徴でした。

現代の剣道とは異なり、まさに「実戦」のための武術であり、その訓練は非常に実践的であったと伝えられています。

技量に応じて入門から「切紙」「目録」「免許」「指南免許」「印可」と段階を経て進み、指南免許を得ると独立して道場を開くことができました。

安政5年(1858年)、日米修好通商条約が結ばれ、井伊直弼が大老として政治の舵を取る激動の時代にあって、日野の天然理心流一門は、武術のさらなる上達を祈願し、この奉納額を牛頭天王社(現・八坂神社)に納めました。

この奉納額には、後に新選組の中心となる多くの隊士たちの名前が記されています。

天然理心流四代目宗家を継承した嶋崎(近藤)勇をはじめ、若くして天才剣士と謳われた沖田惣次郎(総司)、そして日野宿の名主であり、多摩地域の天然理心流を支えた佐藤彦五郎、新選組六番隊組長となる井上源三郎、その兄の井上松五郎など、日野宿ゆかりの天然理心流門人二十三人の名前が連ねられています。

この額は普段は非公開ですが、ひの新選組まつりや八坂神社の例大祭の折に一般公開され、多くの歴史ファンや郷土史研究家がその貴重な文字に触れる機会を得ています。

毎年9月の第三土曜と日曜に行われる例大祭では、精巧な彫刻が見事なケヤキの神輿が前ぶれ太鼓とともに町内を練り歩きます。その日を狙って八坂神社を訪れるというのもいいかもしれません。

また、八坂神社には、お守りのほかに「絵馬」にも注意してください。新選組の象徴ともいえる「誠」が書かれた絵馬は新選組ファンにとっては、なんとも贅沢な絵馬かもしれません。

また、新選組は、浅葱色のだんだら模様が入った羽織を着ていたと伝えられていますが、その模様が八坂神社の御朱印にも使われています。

| 新選組ゆかりの地情報 | |

|---|---|

| 名称 | 八坂神社 |

| 住所 | 東京都日野市日野本町3-14-12 |

| アクセス | JR日野駅より徒歩3分 |

| 営業時間 | |

| 料金 | |