古文書に見る鬼の類型

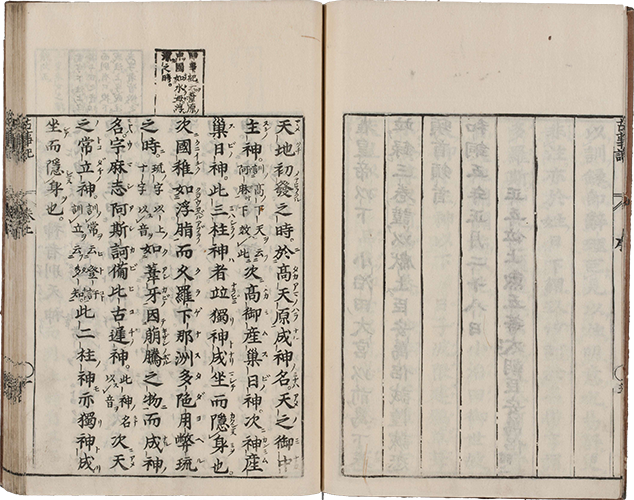

古事記

『古事記』は、神代の創世神話から推古天皇(在位592―628)の時代までの歴史を記した書で、わが国現存最古の史書です。『古事記』の編纂は、諸氏族に伝来する「帝記」(皇室の系譜や伝承)や「旧辞」(神話や説話、歌謡等)に誤りが多いことを憂慮した天武天皇(同673―686)が稗田阿礼(ひえだのあれ)に正しい記録を誦習させたのに始まります。

『古事記』は、神代の創世神話から推古天皇(在位592―628)の時代までの歴史を記した書で、わが国現存最古の史書です。『古事記』の編纂は、諸氏族に伝来する「帝記」(皇室の系譜や伝承)や「旧辞」(神話や説話、歌謡等)に誤りが多いことを憂慮した天武天皇(同673―686)が稗田阿礼(ひえだのあれ)に正しい記録を誦習させたのに始まります。

天武天皇の死で事業は中断しましたが、その後、元明天皇(同707―715)の命で、稗田阿礼が誦習した内容を、太安万侶(おおのやすまろ)が筆録。和銅5年(712)にこれを進呈しました。

天地開闢に始まる神代の物語を記した上巻、神武天皇から応神天皇に至る中巻、仁徳天皇から推古天皇に至る下巻の3巻から成り、建国の由来と歴代の出来事や物語が記されています。

『古事記』は、神々が国を造り、文化を創造していく様子など日本国の精神と文化のルーツともいえる物語が展開されています。

また、古事記は天皇を神聖化し、その皇統を伝える役目を果たしています。具体的には、『古事記』は上・中・下の3巻に分かれています。上巻では、天地が分かれ、天の神々が誕生し、その中で男女の神であるイザナキ・イザナミが日本列島を生み出す神話が語られています。中巻では、神々から天皇へと続く物語が描かれ、下巻では、歴代天皇の実績など、歴史的な記録が多く記されています。

鬼に関しては、スサノオが八岐大蛇を退治したという神話や、大国主神が鬼神を従えたという神話などがあります

スサノオと八岐大蛇

スサノオは、天照大神の弟で、海や嵐の神です。スサノオは、天照大神に反抗したり、天の岩戸に隠れたりしたために、天から追放されました。スサノオは、出雲の国に降り立ち、そこで八岐大蛇(やまたのおろち)という巨大な鬼に出会いました。

スサノオは、天照大神の弟で、海や嵐の神です。スサノオは、天照大神に反抗したり、天の岩戸に隠れたりしたために、天から追放されました。スサノオは、出雲の国に降り立ち、そこで八岐大蛇(やまたのおろち)という巨大な鬼に出会いました。

八岐大蛇は、八つの頭と八つの尾を持ち、目は赤く、背は山のように高く、体は八つの谷を埋め尽くすほどでした。八岐大蛇は、毎年、出雲の国の須佐之男命(すさのおのみこと)という老夫婦の娘を一人ずつ食べていました。

老夫婦は、最後の娘であるクシナダヒメを守るために、スサノオに助けを求めました。スサノオは、クシナダヒメと結婚することを条件に、八岐大蛇と戦うことにしました。

スサノオは、八つの酒樽を用意して、八岐大蛇を酔わせました。そして、天叢雲剣(あめのむらくものつるぎ)という剣で、八岐大蛇の八つの頭と八つの尾を切り落としました。八岐大蛇の尾の中から、草薙剣(くさなぎのつるぎ)という名剣が出てきました。スサノオは、この剣を天照大神に献上しました。この剣は、後に三種の神器の一つとなりました。

大国主神と鬼神

大国主神(おおくにぬしのかみ)は、出雲の国の主で、豊穣や医療の神です。大国主神は、出雲の国に住む鬼神たちを従えることにしました。

鬼神たちは、山や海や川に住み、人間に災いをもたらすことがありました。大国主神は、鬼神たちに対して、自分の国に仕えることを誓わせました。鬼神たちは、大国主神の力に感服し、その命令に従いました。

大国主神は、鬼神たちに、人間に恩恵を与えるように教えました。鬼神たちは、大国主神の教えに従って、人間に農業や漁業や医療などの技術を伝えました。鬼神たちは、人間との関係によって、恐れられる存在から敬われる存在に変化していきました

。

イザナミ

『古事記』におけるイザナギとイザナミのエピソードは、国生みと神生みの物語の後に続きます。

『古事記』におけるイザナギとイザナミのエピソードは、国生みと神生みの物語の後に続きます。

イザナミは火の神カグツチを産んだ際に火傷を負い、黄泉の国に逝ってしまいます。

イザナギは妻を追って黄泉の国に入りますが、イザナミはすでに腐敗した姿になっており、イザナギに自分の姿を見られたくありません。イザナギは約束を破って火をつけてイザナミの姿を見てしまい、恐怖に駆られて逃げ出します。イザナミは怒ってイザナギを追いかけますが、イザナギは黄泉の国と地上の境にある黄泉比良坂で大岩で道を塞ぎます。

イザナミは閉ざされた大岩の向こうでイザナギに呪いの言葉を投げかけますが、イザナギはそれに対抗する言葉を返します。そして二人は離縁し、イザナミは黄泉の国の主となり、イザナギは地上に戻ります。

このエピソードに登場するイザナミは、日本最古の「鬼」であるという説があります。この説の根拠となるのは、イザナミの姿や性質が鬼の特徴と一致するという点です。イザナミは死んだ後に腐敗し、身体中に蛆がわき、髪の毛には八雷神が宿りました。これは鬼の姿としてよく描かれる腐乱した死体や雷の力を持つ存在と一致します。

また、イザナミはイザナギに対して怒りや恨みを抱き、黄泉の国から人間を殺すと宣言しました。これは鬼の性質としてよく知られる怨霊や祟り神と一致します。

さらに、イザナミは黄泉の国の主となり、死者の魂を支配しました。これは鬼の役割としてよく語られる死の神と一致します。

以上のように、イザナミは姿や性質や役割が鬼と一致するという点で、日本最古の「鬼」であると考えられます。また、イザナミは国生みと神生みの女神としても重要な存在であり、日本の神話の中で最も古い時代に登場する神でもあります。そのため、イザナミは日本の鬼の起源や原型を示すという意味でも、日本最古の「鬼」であると言えるでしょう。

『古事記』における「鬼」の概念は、多面的で深遠なものです。

「鬼」は、万物につく畏敬すべき神霊、また、征伐すべき悪しき鬼神とされています。

これは、「鬼」が、死者の魂をさしていたともされることからきていると考えられます。死者の国・黄泉のものということでしょうか。

また、人里離れた深い山奥や森にいる者、自分たちとは異なる文化をもつ者たちを指しています。『古事記』では、「鬼」に近い概念を、「あしきもの」と表現しています。

以上のように、古事記には、鬼と呼ばれる神や妖精がいくつか登場します。

これらの鬼は、人間に災厄をもたらすこともありますが、人間に恩恵を与えることもあります。鬼は、人間との関係によって、その姿や性格を変化させていきます。鬼は、日本の神話において、重要な役割を果たしているのです。

日子坐王の鬼退治

『古事記』中巻において、第9代開化天皇(かいかてんのう)の皇子である日子坐王が、丹波国(現在の京都府から兵庫県にかけての一部)に現れた「鬼」を退治する物語が以下のとおり簡潔に記されています。

「また、この日子坐王は、丹波の国に伊奢沙和気(いざさわけ)という者がいて、その身は八尋身(やひろみ)で、頭と尾が生え、常に人を取って食っていた。そこで、日子坐王はこの伊奢沙和気という者を殺し平定した。」

日子坐王(ひこいますのおおきみ)は、『古事記』では、第9代開化天皇の皇子とされています。系譜上は、後の崇神天皇(すじんてんのう)や垂仁天皇(すいにんてんのう)などの祖先に位置づけられる、非常に重要な人物です。

彼の名前は、「日」(太陽、神聖なもの)と「子」(尊称)、そして「坐」(座す、鎮座する)を組み合わせたもので、太陽神の子孫であり、大地に君臨する尊い存在であることを示唆しています。

物語の時代背景としては、まだ中央政権の支配が畿内にとどまり、地方には未だ中央に従わない勢力が存在した時代、すなわち「国譲り」後の「国稚(くにわか)し」の時代、あるいは初期ヤマト王権の勢力拡大期と位置づけられます。

さて、『古事記』では、伊奢沙和気(いざさわけ)が「鬼」とは直接表現していません。

原文では「伊奢沙和気」という固有名詞で呼ばれており、その特徴として「八尋身(やひろみ)」と「頭と尾が生え」という描写があります。

「尋(ひろ)」は成人男性が両腕を広げた長さ(約1.8m)を指す単位で、「八尋」は約14.4mもの巨大な体躯を持つことを意味します。これは、人間離れした巨大さ、脅威的な存在であることを示しています。

また、「頭と尾が生え」の表現は、単に人間とは異なる異形の姿をしていることを示唆しています。現代の「鬼」のイメージ(角が生え、牙をむき出しにした恐ろしい姿)に繋がる要素でもありますが、具体的な姿は描かれていません。

そして「常に人を取って食っていた」との記述は、伊奢沙和気が人々にとって具体的な脅威であり、生命を奪う存在であったことを明確に示しています。これはまさに「悪霊」「魔物」あるいは「鬼」の属性です。

『古事記』には「鬼」という言葉自体はあまり用いられませんが、後世の物語や民間伝承において、このような人々に害をなす異形の存在は「鬼」と認識されるようになります。伊奢沙和気の描写は、まさに「鬼」の原型とも言えるでしょう。彼らが単なる人間ではない、「化外(けがい)の者」として認識されていたことが窺えます。

そして退治の場所である丹波国(たんばのくに)は、当時は、ヤマト政権から見れば、豊かな資源を持ちつつも、まだ完全には支配下に組み込まれていない、未開拓な地域でした。

このような辺境の地に「人食いの異形」が存在するという設定は、中央の権威がまだ及ばない場所には、秩序を乱す存在がいるという当時の認識を反映していると考えられます。日子坐王が派遣されたのは、この地を平定し、中央の支配を確立するという目的があったと推測されます。

それにしても日子坐王は、伊奢沙和気を単に「殺した」だけでなく、「平定した」と記されています。これは、単なる個人的な武勇伝ではなく、未開の地や反抗する勢力(ここでは「鬼」という異形の姿で象徴されている)を征服し、その地をヤマト王権の支配下に組み入れた、政治的・軍事的な行為であったことを示唆しています。

「鬼退治」の物語は、往々にして、未開の地を開発したり、既存の勢力を排除したりする過程を、神話的な表現で語り直したものと解釈されることがあります。伊奢沙和気は、丹波の地に存在した、中央の支配に抵抗する土着の勢力や、あるいは自然の猛威を象徴する存在であったのかもしれません。

日本の文献で「鬼」に近い存在が描かれる初期の例として、伊奢沙和気は重要な位置を占めます。まだ「角が生えた」といった具体的な造形イメージが確立されていない段階で、「巨大で異形」「人食い」という恐怖の対象として描かれている点が注目されます。

『古事記』におけるこのような存在は、必ずしも「人間ではない存在」と「反抗する人間」の境界が曖昧な場合があります。伊奢沙和気も、単なる怪物なのか、それとも巨大な体躯を持つ土着の豪族を神話的に表現したものなのか、解釈の余地があります。

鬼退治の物語は、単なる善悪の対決ではなく、未開地の開拓、秩序の確立、あるいは異なる文化や勢力の統合といった、当時のヤマト王権が直面した課題を反映していると考えられます。日子坐王の行動は、王権の権威と武力を示す象徴として語り継がれたのでしょう。

この日子坐王による伊奢沙和気の退治の物語は、『古事記』という限られた記述の中にも、当時の人々が抱いた畏れや、中央の支配が広がる過程の一端を垣間見ることができる貴重な逸話と言えるでしょう。