信玄の軍略の真髄信玄の軍略の真髄

信玄の軍略の真髄

武田信玄の軍略が「戦略」と「戦術」の両面でいかに優れていたか、そしてその根底にある「勝つべくして勝つ」という思想について、より深く掘り下げ解説します。

武田信玄の軍略の真髄:戦略と戦術の完璧な融合

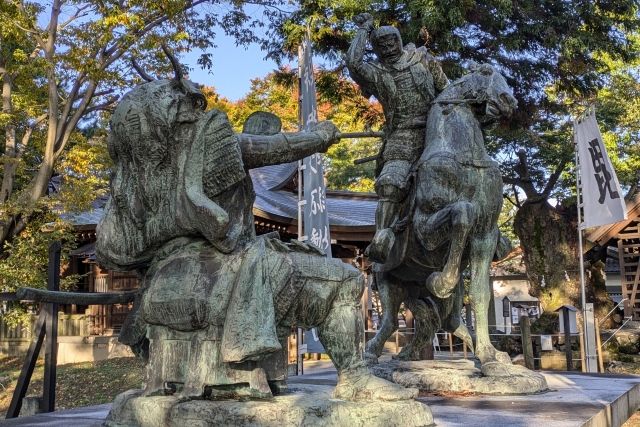

戦国最強と謳われた武田信玄の軍略は、単なる戦場での武勇や戦術に留まらない、多面的なものでした。

彼の軍略の真髄は、大局的な「戦略(ストラテジー)」と、具体的な戦場での「戦術(タクティクス)」を完璧に融合させたことにあります。

彼は、この二つの側面を巧みに操り、戦国乱世を駆け抜け、武田家の隆盛を築き上げました。

大局を見据えた「戦略」 信玄の戦略は、戦国時代の混沌とした状況の中で、常に先を見据えたものでした。

彼は、単に目の前の敵を倒すことだけでなく、いかにして勝利を確実なものにするかを考え、大局的な視点から行動を決定しました。

外交を通じた敵の孤立化

信玄は、武力だけでなく、外交を最も重要な戦略の一つと見なしました。

彼は、敵対する勢力を外交で孤立させ、戦うべき相手を絞り込むことに長けていました。

〇 甲相駿三国同盟:

信玄の外交戦略の代表例が、今川義元、北条氏康と結んだ「甲相駿三国同盟」です。

この同盟により、信玄は東と南の国境の安全を確保し、北のライバルである上杉謙信との戦いに集中することができました。

この同盟は、信玄が後顧の憂いをなくし、信濃平定という目標を着実に達成するための、したたかな戦略でした。

〇 同盟破棄の決断:

しかし、信玄は必要とあらば、冷徹に同盟を破棄する決断も下しました。

今川家が弱体化したのを見て、彼は同盟を破り、駿河に侵攻しました。

この決断は、信玄が人情よりも、武田家の領土拡大と天下統一という大義を優先したことを示しています。

「戦わずして勝つ」の理想

『孫子の兵法』は、「戦わずして人の兵を屈するは、善の善なる者なり」と説いています。

信玄もまた、この理想を追求しました。

〇 川中島の長期戦:

信玄と上杉謙信が5度にわたって激突した川中島の戦いは、信玄の「戦わずして勝つ」という戦略を象徴しています。

信玄は、謙信との決戦を避け、長期間にわたるにらみ合いを続けました。

これは、正面衝突による損害を避ける一方で、謙信の動向を抑えつつ、信濃の平定を着実に進めるための、したたかな戦略でした。

信玄は、戦場で決着をつけるのではなく、外交や内政を通じて、徐々に勝利の土台を築き上げていったのです。

戦場で実践された「戦術」 信玄は、大局的な戦略を立てる一方で、戦場での具体的な「戦術」においても、他の追随を許しませんでした。

彼の戦術は、風林火山の教えを忠実に実践し、当時の最新技術を巧みに組み合わせたものでした。

風林火山の具現化

信玄の代名詞である「風林火山」の旗印は、彼の戦術のすべてを表していました。

〇 風(迅速な行動):

騎馬隊の機動力を最大限に活かした電撃戦は、敵に備える時間を与えませんでした。

〇 林(冷静な判断):

乱破や三ツ者による諜報活動は、敵の動きや地形を綿密に分析し、静かで緻密な戦術を可能にしました。

〇 火(猛烈な攻撃):

精強な騎馬隊による突撃は、火が燃え広がるかのように敵陣を蹂躙し、敵兵の戦意を徹底的に喪失させました。

〇 山(堅固な防御):

守るべき時は、山のように動かない堅固な防御を敷き、味方の士気を維持しました。

最先端技術の活用

信玄は、風林火山の教えに加えて、当時の最先端の軍事技術を積極的に取り入れました。

〇騎馬隊と鉄砲隊の連携:

騎馬隊の突進力と、鉄砲隊の火力を組み合わせた戦術は、当時の戦場において、非常に効果的なものでした。

特に、長篠の戦いでは、その連携が織田信長によって破られることになりますが、信玄の時代においては、武田軍の大きな強みでした。

〇 忍者の諜報活動:

乱破や三ツ者と呼ばれる忍者集団は、信玄の軍事活動を陰で支えました。

彼らがもたらす正確な情報が、信玄の緻密な作戦を可能にしました。

信玄の軍略の真髄は、「勝つべくして勝つ」という思想に集約されます。

彼は、単なる武力や運に頼るのではなく、勝利への道をあらかじめ作り上げ、確実な勝利を追求しました。

この思想の根幹には、以下の三つの要素がありました。

〇 情報: 敵の情報を徹底的に収集・分析することで、戦を始める前から優位に立ちました。

〇 人心: 家臣や領民の信頼を得ることで、揺るぎない組織の基盤を築きました。

〇 緻密な計画: 戦略と戦術の両面から、勝利への道筋を綿密に計画しました。

武田信玄は、単なる武将ではなく、情報戦略家であり、組織のリーダーであり、そして何よりも、戦国時代の混沌とした世を、緻密な計画と哲学によって駆け抜けた、類まれな天才でした。

彼の軍略の遺産は、時代を超えて、私たちに多くの示唆を与え続けています。