武田二十四将の紹介信玄の逸話・伝説

武田二十四将の紹介

さて、武田信玄と聞いて、皆さんは何を思い浮かべますか?

「風林火山」の旗印、あるいは越後の龍・上杉謙信との川中島の戦い、そして天下統一を目前に病に倒れた悲運の最期かもしれません。

しかし、信玄の強さの秘密は、彼自身の卓越した才能だけではありませんでした。

その強大な軍団を支え、数々の武功を挙げた猛将たちがいました。

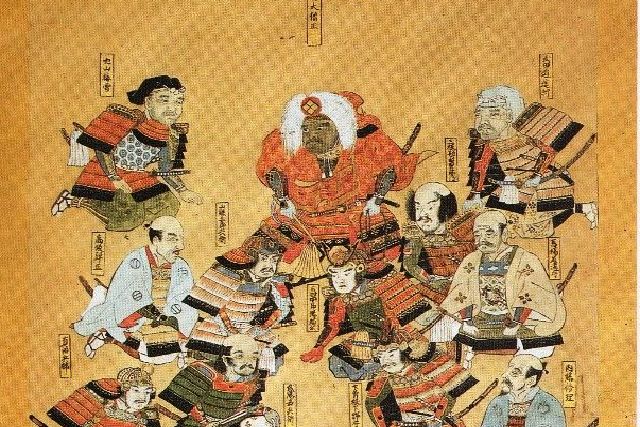

彼らは「武田二十四将」と呼ばれています。

この「武田二十四将」に焦点を当て、彼らがどのように信玄を支え、武田家の隆盛を築き上げたのか、その実像に迫りたいと思います。

「武田二十四将」という呼称の真実

まずは、この「武田二十四将」という呼称についてお話ししましょう。

実は、この「二十四将」という呼び方は、信玄が公式に二十四人を選んで任命したわけではありません。

これは後世に作られた言葉です。

江戸時代に入って、武田家を題材にした軍記物や、浮世絵の題材として、信玄を支えた有力な家臣たちが二十四人としてまとめられたのが始まりです。

このリストにはいくつかのバリエーションがありますが、おおむね共通する顔ぶれがいます。

この「創作」という点を踏まえても、「武田二十四将」という言葉が今日まで語り継がれているのは、それだけ彼らが突出した存在であったことを物語っています。

彼らは単なる勇猛な武将の集まりではありませんでした。

武田家臣団は大きく分けて、親類衆、譜代家臣、そして外様家臣に分かれます。

〇 親類衆:

信玄の弟である武田信繁や、信玄の甥にあたる穴山信君など、信玄と血縁関係にある一族です。

彼らは一門として、武田家の屋台骨を支え、家臣団の結束を固める役割を担いました。

〇 譜代家臣:

馬場信春や山県昌景、内藤昌豊など、武田家に古くから仕える家臣たちです。

彼らは代々武田家に仕え、絶大な信頼を寄せられていました。

彼らの忠誠心は、武田家を支える上で不可欠なものでした。

〇 外様家臣:

真田幸隆や高坂昌信のように、信濃や駿河を攻略する過程で、信玄に帰順した国衆たちです。

信玄は彼らの才能を高く評価し、旧来の家臣と同じように重用しました。

このように、武田二十四将は、血縁、家柄、そして才能によって、多様な人材で構成されていました。

信玄は、それぞれの出自や強みを理解し、適材適所で彼らを配置することで、強固な組織を作り上げました。

武田二十四将の武勇と知略:主要人物の深掘り

さて、ここからはれら二十四将を4つのグループに分けてご紹介しながら、その人物像に迫ってまいります。

【第1グループ:武田家中枢を担った「四天王」】

はじめに、武田家の中枢を担い、信玄から絶大な信頼を受けた「四天王」と称される武将たちです。

戦略、戦術、政務のすべてで武田軍の柱となり、信玄亡き後も最後まで武田家を支えました。

1. 山県昌景(やまがた まさかげ)

生没年:1529年~1575年

赤備えを率いた武田軍の象徴的存在です。

小柄ながら勇猛果敢で、兵士たちを常に鼓舞し続けました。その赤い甲冑は敵に恐れられ、「あの赤備えが出陣すれば必ず勝敗が決する」とまで言われました。

川中島合戦、三増峠の戦い、遠江・三河への侵攻など主要戦役では常に先陣を務め、信玄から「小さき体に大きき心を持つ者」と称されます。

逸話として有名なのが長篠の戦いです。昌景は勝頼に退却を進言しましたが受け入れられず、討死覚悟で突撃。

その壮絶な最期は「赤備えの山県、討死せり!」と敵に叫ばれ、武田軍団の悲劇を象徴する出来事として後世に語り継がれました。

2. 馬場信春(ばば のぶはる)

生没年:1515年~1575年

優れた用兵家であり、生涯にわたって一度も負傷しなかったという逸話から、「不死身の鬼美濃」と呼ばれた稀代の猛将です。

常に冷静な判断を下し、撤退戦を得意としました。50度以上の戦に出陣しながら一度も傷を負わなかったという逸話は、彼の冷静な指揮能力を物語ります。

退却戦にかけては天下一とも評され、長篠の戦いでは最後の殿軍を務めました。

勝頼に「殿は我らが命をもって引き受けます」と進言し、自ら敵に立ち向かいながら家臣や兵を逃がし勝頼を最後まで守り抜き、討ち死にしました。

その見事な殿軍ぶりに、敵将である徳川家康までもが「敵ながらあっぱれ」と涙したと伝わります。

3. 内藤昌豊(ないとう まさとよ)

生没年:1522年~1575年

冷静沈着で智勇兼備。馬場と並んで殿軍の名手として知られます。

川中島合戦や三増峠など、主要戦場では常に中心的な役割を果たし、信玄から「武田家の柱石」と称えられました。

武勇だけでなく、政治的な才能も持ち合わせており、信濃の海津城代を務めるなど、内政にも貢献しました。

長篠の戦いでは武田家の象徴である「風林火山」の軍旗を守り抜き、最後まで敵に奪われることなく散ったとされます。

4. 高坂昌信(こうさか まさのぶ) (別名:春日虎綱)

生没年:1527年~1578年

軍略だけでなく外交でも活躍した「智将」です。信玄からは「お前は戦でも口でも勝てる」と評され、戦場と交渉の両面を担いました。

川中島の戦いでは、別働隊を率いて上杉軍を挟み撃ちにする作戦に参加。信玄の信頼が厚く、「逃げ弾正」の異名を持つほど、撤退戦に優れていました。

川中島合戦では「啄木鳥戦法」を実行し、上杉軍を揺さぶります。

また、上杉謙信や北条氏康らとの外交折衝も担当し、時に敵国からも「智略は敵ながら天晴れ」と評されました。

信玄の死後は勝頼を補佐しましたが、やがて隠退し、武田家の崩壊を遠くから見届けることとなります。

【第2グループ:国衆をまとめ、外征を担った武将たち】

このグループは、信玄の領国拡大に際して各地の国衆をまとめ、最前線で戦い続けた猛将たちです。

5. 真田幸隆(さなだ ゆきたか)

生没年:1513年~1574年

真田幸隆は、武田信玄を語る上で欠かせない智将です。彼は単なる武勇の将ではなく、卓越した謀略と築城術で武田家の飛躍に大きく貢献しました。

信濃の小豪族であった真田氏は、信濃の雄・村上義清の圧力により故郷を追われます。幸隆は再起を期して武田信玄を頼り、家臣となりました。

信玄の才能を見抜いた幸隆は、その力を借りて故郷奪還を誓い、この決断が真田家繁栄と武田家発展の礎となります。

幸隆の最大の武器は調略でした。村上義清攻めでは土地勘を活かし、村上家臣を寝返らせて武田軍を勝利に導き、信濃平定に大きく貢献します。

また築城術にも優れ、難攻不落とされた砥石城を落とし、その功から「攻め弾正」と称されました。

信玄は幸隆を深く信頼し、「幸」の字を与えたとも伝わります。幸隆もまた生涯にわたり忠誠を誓い、主従の絆は固いものでした。

彼の遺した基盤は、息子・真田昌幸、孫・信之や幸村へと受け継がれ、後の真田家の活躍へとつながっていきます。

6. 真田信綱(さなだ のぶつな)

生没年:1537年~1575年

真田信綱は、父・幸隆の知略を受け継ぎ、武田家への忠誠を貫いた武将で、武田二十四将の一人に数えられます。

父が築いた真田家の基盤を受け継ぎ、信玄の信頼を得て武田軍の中核として活躍しました。

敵の弱点を見抜く洞察力と冷静な判断力を備え、三方ヶ原の戦いでは先鋒を務め、徳川軍を圧倒して武田軍勝利に大きく貢献しました。

兄・昌輝とともに常に最前線に立ち、真田一族を率いて信玄の天下統一事業を支え続けます。

天正3年(1575年)の長篠の戦いでは、織田・徳川連合軍の鉄砲隊に武田軍は苦戦。信綱は敗色濃厚な中、自ら突撃し、弟・昌輝とともに討ち死にしました。

この壮絶な最期は、武田家への不変の忠誠心を示すものであり、後世に語り継がれる武士の鑑となりました。

7. 真田昌輝(さなだ まさてる)

生没年:1540年~1575年

真田昌輝は、兄・信綱と並ぶ武勇の士で、常に兄とともに武田軍の最前線で戦いました。

父・幸隆の知略を受け継ぎ、冷静な判断力と胆力を兼ね備えた彼は、兄と力を合わせて部隊を率い、数々の戦で勝利に貢献しました。

昌輝は武田家への揺るぎない忠誠心を持ち、信玄の死後もその恩義を忘れず、勝頼を支え続けました。

天正3年(1575年)の長篠の戦いでは、織田・徳川連合軍の鉄砲隊に苦戦する中、兄とともに主君を守るため自ら死地に赴きます。

兄が討ち死にした後も最後まで戦い抜き、壮絶な最期を遂げました。この兄弟の死は、武田家の衰退を象徴するとともに、忠誠と勇気の証として後世に語り継がれています。

8. 小山田信茂(おやまだ のぶしげ)

生没年:1539年~1582年

小山田信茂は、甲斐国都留郡を拠点とする国衆・小山田氏の当主で、武田信玄の妹を妻に迎えた親族衆として厚く信頼されていました。

武勇に優れ、数々の戦で武功を立て、武田二十四将の一人に数えられる実力者でした。

信玄の生前はその才能を発揮し、武田家の勢力拡大に貢献しましたが、信玄の死後は勝頼に不満を抱き、織田信長が甲斐に迫ると態度を揺らがせます。

天正10年(1582年)、織田・徳川連合軍の侵攻で勝頼が新府城を捨て岩殿城へ逃れようとした際、信茂は入城を拒否。これが武田家滅亡の決定打となり、勝頼は天目山で自害しました。

その後、信茂は織田信長に降伏しますが、「主家を裏切る者は信用できぬ」とされ、処刑されます。信茂は主家を裏切った末、信長にも見捨てられるという皮肉な最期を遂げました。

9. 木曾義昌(きそ よしまさ)

生没年:1540年~1595年

木曾義昌は、信濃国木曾谷を本拠とする木曾氏の当主で、信玄の娘を妻に迎えた武田家の親族衆でした。

信玄の時代は忠実な家臣として仕え、木曾谷を治めて武田領西側の防衛を担い、信濃支配を支える重要な存在でした。

しかし、信玄の死後、勝頼の代になると待遇が冷遇され、妻の扱いも悪化したことで不満が募ります。

天正10年(1582年)、織田信長が甲斐へ侵攻すると、義昌は織田家と内通して武田家から離反。織田軍の道案内を務め、武田軍を内部から崩壊させる一因となりました。

義昌の裏切りは他の国衆にも波及し、武田家滅亡を加速させます。

裏切りの見返りに織田信長から領地安堵を約束されましたが、信長の死後は豊臣秀吉と徳川家康の間で立場が不安定となり、波乱の生涯を送りました。

10. 穴山信君(あなやま のぶただ)

生没年:1541年~1582年

穴山信君は、武田家親族衆の筆頭で、信玄の妹を妻に迎えた有力家臣でした。

駿河の江尻城を拠点に、駿河侵攻では先鋒を務めるなど武田軍で活躍し、武勇と領国経営に優れた重鎮として大きな影響力を持っていました。

しかし、信玄の死後は勝頼と対立が深まり、長篠の戦いの采配や家臣の処遇を巡って関係が悪化します。

天正10年(1582年)、織田信長が甲斐に侵攻すると、信君はついに武田家を裏切り、織田方に情報を提供しました。

この離反は武田家崩壊を決定づける一撃となり、勝頼は追い詰められ自害します。

武田家滅亡後、信君は織田家から甲斐支配を約束されますが、本能寺の変が勃発。混乱の中で家康と行動を共にしますがはぐれ、一揆勢に襲われ命を落としました。

生き残りを図った信君の裏切りは、武田家だけでなく、その後の日本史にも大きな影響を与えました。

【第3グループ:戦術と兵站を支えた実務派】

ここからは、軍団の戦術・兵站を支えた縁の下の力持ちたちです。

彼らなくして武田軍はその強さを維持できませんでした。

11. 山本勘助(やまもと かんすけ)

生没年:生年不詳~1561年

山本勘助は、諸国を放浪しながら兵法を究めた戦術家で、信玄に高く評価されて武田家に迎え入れられました。

隻眼・隻脚という異色の風貌で知られ、特定の主家に仕えず兵法に精通していたことから、現代で言えば軍事コンサルタントのような存在でした。

信玄はその卓越した知略と築城術を見抜き、高禄で重用しました。

勘助の最大の功績は、戦場での知略と築城術にあります。

第四次川中島の戦いでは、「啄木鳥の戦法」を信玄に進言し、武田軍の戦術に大きな工夫をもたらしました。

また、海津城をはじめとする多くの城の縄張りを手掛け、武田領の安定と信玄の天下統一事業を後方から支えました。

第四次川中島では、進言した戦法が上杉謙信に見破られ、多くの味方が討たれる結果となります。

勘助は責任を痛感し、老齢でありながら単騎で敵陣に突撃して壮絶な最期を遂げました。

その死は武田軍の士気を高め、信玄の勝利にも貢献したと言われています。勘助は、表舞台には出ずとも武田家を支えた影の功労者として、後世にその名を伝えられています。

12. 横田高松(よこた たかまつ)

生没年:1502年~1572年

横田高松は、甲斐国山梨郡を拠点とする譜代の家臣で、代々武田家に仕え、忠誠心と武勇で知られました。

自身の部隊「横田衆」を率い、武田軍の精強な先鋒として数々の戦で活躍しました。

信玄の命を受け、小田井原の戦いや信濃平定で先陣を切り、勝利に大きく貢献しました。

高松の冷静な判断力と士気を鼓舞するリーダーシップは、武田軍の戦力を支える重要な柱でした。

天文19年(1550年)の砥石城攻めでは、堅固な城に苦戦する中、主君を守り武士の誇りをかけて敵陣に突撃し、討ち死にしました。

その壮絶な最期は武田軍に大きな損失をもたらしましたが、忠誠心と勇敢さは後世に語り継がれる伝説となり、武田家臣団の模範となりました。

13. 飯富虎昌(おぶ とらまさ)

生没年:1513年~1565年

飯富虎昌は、武田家随一の猛将で「甲山の猛虎」と称されました。

譜代の家臣として武勇と戦場での采配に優れ、北信濃の戦いでは上杉謙信軍に一歩も引かない猛攻を見せ、「飯富隊」を率いて武田軍の精鋭部隊として活躍しました。

信玄からは筆頭家老として重用され、その武勇と指導力は武田軍に欠かせない存在でした。

しかし、虎昌の人生は単純な忠誠だけではありませんでした。

信玄の嫡男・義信の守役を務めた彼は、勝頼を後継者に据えようとする信玄の決定に対立する立場に置かれ、武田家内で大きな亀裂を生むことになります。

永禄8年(1565年)、義信の排除計画に関わったとして虎昌は処刑され、長年の功績と地位を失いました。

この死は、武田家臣団に衝撃を与え、信玄の冷徹な一面を示す出来事となりました。

虎昌の死後、彼が築いた精強な部隊は弟・山県昌景が引き継ぎ、「赤備え」として名を馳せました。

虎昌の武勇と指導力が残した精神は、武田軍の戦力と士気を支える礎となったのです。

14. 甘利虎泰(あまり とらやす)

生没年:1498年~1548年

甘利虎泰は、その剛勇さから「虎」の名を冠され、武田家の譜代衆筆頭として信玄の天下統一事業を支えた重臣です。

信虎の時代から家臣として仕え、信玄が家督を継いだ後も忠誠を尽くし、武田家臣団の結束を固める柱となりました。

虎泰は、古くからの忠臣を重用する信玄の政策の象徴でもありました。

虎泰の最大の功績は、戦場での武勇と采配にあります。常に武田軍の最前線で戦い、小田井原の戦いでは先鋒として敵軍を壊滅させるなど大きな勝利をもたらしました。

単なる武勇だけでなく、部隊の指揮にも優れ、戦況を的確に判断して勝利に導く知将でもありました。

そのため、信玄の二十四将の中でも常に上位に位置づけられる存在でした。

天文17年(1548年)、信濃小県郡で行われた上田原の戦いでは、村上義清勢の猛攻に直面した信玄を守るため、板垣信方らと共に奮戦。壮絶な最期を遂げました。

虎泰の死は武田軍に大きな損失をもたらしましたが、その勇敢さと忠誠心は後世に語り継がれ、武田家の戦力と士気を支えた象徴として知られています。

15. 原虎胤(はら とらたね)

生没年:1497年~1564年

原虎胤は、生涯を戦場で過ごし、武田軍の最前線を支えた忠臣で、「鬼美濃」と称される勇将でした。

元々は信玄の父・信虎に仕え、信虎追放後に一時他家へ仕えていましたが、信玄に再び迎え入れられ、生涯にわたって忠誠を誓いました。

この信頼関係が、虎胤の武勇と判断力をより輝かせました。虎胤は常に先鋒として敵を圧倒し、村上義清攻めなどで武田軍の信濃平定に大きく貢献しました。

また、山本勘助の才能を認め支えたことも、武田軍の強さを裏で支えた重要な要素でした。

虎胤の忠義は単なる服従ではなく、信玄に対しても臆せず諫言する点に表れています。

越後の上杉謙信との和睦に反対したり、嫡男・義信の冷遇に対して助言したことは、家臣としては異例で、信玄からの厚い信頼を示しています。

永禄4年(1561年)の割ヶ嶽城攻略で負傷した後、第一線から退き、永禄7年(1564年)1月28日に病没しました。

その生涯は、武田家臣団の模範として忠勇と知略を示したものとして語り継がれています。

16. 多田満頼(ただ みつより)

生没年:1511年~1575年

武田二十四将の一人、満頼は「三八郎」または「三八」と名乗り、美濃国出身で源頼光の孫・多田頼綱、あるいは源満季の子孫と伝えられています。

弓矢の修行のため甲斐国に渡り、信虎に仕えて足軽大将となり、後に信玄にも仕えました。

満頼は戦場で29の武功を挙げ、原虎胤や横田高松、小幡虎盛、山本勘助と共に五人衆と称され、全身に27か所の傷を負ったといいます。

天文16年(1547年)には信濃・志賀城攻めや小田井原の戦いで功績を挙げ、翌年には小笠原長時との戦でも活躍し、信玄から感状を受けました。

永禄4年(1561年)の第四次川中島の戦い頃には病床に伏し、参戦は息子が代わりました。

満頼は永禄6年(1563年)に病没し、その勇名は武田家の戦功と共に語り継がれています。

17. 三枝守友(さえぐさ もりとも)

生没年:1521年~1581年

三枝守友は若くして武田家の最高幹部の一人となり、その忠誠心と武勇で家臣団の模範とされました。

譜代の三枝氏の出身で、信玄の信頼を受け重用され、武田逍遥軒の娘を妻に迎え、武田家内でも重要な地位を占めていました。

守友は常に武田軍の先鋒を務め、数々の戦で武功を立てました。特に三方ヶ原の戦いでは徳川軍を圧倒する活躍を見せ、信玄の死後は勝頼の側近として揺れ動く武田家臣団を支えました。

天正3年(1575年)、長篠の戦いで守友は兄・内藤昌秀と共に壮絶な突撃を敢行し討ち死にします。

その死は武田家の衰退を決定づけましたが、揺るぎない忠誠心を示し、後世に語り継がれる武士の鑑となりました。

18. 板垣信方(いたがき のぶかた)

生没年:1489年~1548年

板垣信方は、武田信虎の時代から仕える武田家の筆頭家老で、信玄の傅役として成長を支えた人物です。

古くからの家臣である板垣氏の当主として、信虎の下でも重きをなし、信玄の才能を見抜き育てました。

信玄が家督を継いだ後も忠誠を尽くし、武田家臣団の結束を固めました。

信方は武勇と戦術に優れ、武田四天王の一人として数々の戦で先鋒を務め、佐久・小県地方の平定などで大きく貢献しました。

最前線での活躍は、後方から支える山本勘助とは対照的に、武田家の力を象徴するものでした。

天文19年(1550年)、砥石城攻めで敵陣に突撃し討ち死にした信方の忠誠心と勇敢さは、武田家臣団の士気を高め、後世に語り継がれる伝説となりました。

19. 小畠虎盛(こばたけ とらもり)

生没年:1504年~1570年

小畠虎盛は、信虎、信玄、勝頼の三代にわたり武田家を支えた忠臣で、戦国武将の厳しい生涯を体現する人物です。

譜代衆として重用され、武田家臣団の結束を固める柱となりました。

虎盛は百戦以上に参加し、その多くで勝利を収め、「鬼虎」の異名を持つほどの武勇を誇りました。

常に最前線で先鋒を務め、信濃平定などで大きく貢献。武田軍の士気を高め、信玄の天下統一を支え続けました。

また、徳川家康との交渉にも携わり、敵対関係でありながらも互いを尊重する武士の友情を築きました。

老齢になっても最前線で戦い続け、永禄4年(1561年)に第四次川中島の戦い直前に病没。

その生涯は、武田家臣団の鑑であり、忠義と勇気の象徴として後世に語り継がれています。

【第4グループ:末期を彩った若手武将たち】

最後は、武田家末期に登場し、短い期間ながらも輝いた若き武将たちです。

20. 望月信雅(もちづき のぶまさ)

生没年:1542年~1582年

望月信雅は、滋野氏の後裔で望月氏庶流に生まれ、宗家の望月昌頼に仕えました。

初名は「源三郎昌貞」です。天文12年(1543年)、武田信玄の侵攻に抵抗するも望月城は落城し、多くの一族が討たれましたが、信雅は難を逃れました。

天文17年(1548年)には武田氏に従い、翌年には知行安堵の朱印状を受け、望月惣領職を与えられ、武田晴信の偏諱を受け「信雅」と改名しました。

永禄元年(1558年)には小諸市の釈尊寺を再興しています。 信雅は武田信繁の子・信頼を養子としましたが、信頼の死去後は実弟の信永を養子とし家督を譲りました。

天正3年(1575年)の長篠の戦いで信永が戦死すると、信雅は家督継承のため娘を嫁がせる手続きを武田勝頼に願い出て許され、信豊が名代として望月氏を支えました。

この頃、信雅は「印月斎」と名乗り、隠居していました。

天正10年(1582年)の甲州征伐で武田氏が滅亡すると織田信長に従ったとされ、その後、天正11年(1583年)正月には依田信蕃の仲介で徳川家康に従い、以後徳川氏に仕えた記録が確認されています。

また、天正10年10月には家臣・村田但馬守に知行を与えています。

21. 駒井高白斎(こまい こうはくさい)

生没年:1521年~1593年

駒井高白斎は、武田信虎の時代から仕え、その卓越した行政能力と知略で武田家から厚く信頼されました。

信玄の代になっても重用され、武田家臣団の結束を固める重要な役割を担いました。

彼は単なる武将ではなく、戦場での采配に優れるとともに、外交面でも活躍しました。

信玄の命で周辺勢力との交渉にあたり、特に信濃の豪族たちを巧みに取り込み、武田家の領土拡大や平定を円滑に進めました。

また、高白斎は領国統治や検地にも携わり、武田家の基盤を支えました。

さらに、武田家の家臣の言動や信玄の戦略を記録した『甲陽軍鑑』の編纂にも関わり、後世に武田家の歴史を伝える役割を果たしました。

駒井高白斎の功績は、武田家が単なる武力集団ではなく、高度な行政能力を備えた組織であったことを示す重要な存在であったと言えます。

22. 長坂釣閑斎(ながさか ちょうかんさい)

生没年:1511年~1582年

長坂光堅(釣閑斎)は、武田家に仕え、板垣信方の補佐として上原城に入城し、信方戦死後は諏訪郡司として高島城へ入城しました。

北信地域での上杉氏との抗争や、遠江国・牧之島の国衆への派遣、信玄の子・勝頼に関する伝達使者など、内政・外交の任務を数多く担いました。

勝頼の時代も重用され、『甲陽軍鑑』では長篠の戦い前夜の助言が武田軍の惨敗につながったと記録されていますが、文献上の誤りの可能性も指摘されています。

また、勝頼と上杉景勝の間の取次や金銭の問題についても諸説あり、史料に基づく確実性は不明です。

天正10年(1582年)の甲州征伐では、光堅は甲府に残留し、子息とともに織田信忠に捕らえられ処刑されたとされる一方、『信長公記』では勝頼に従い戦死したと記録されており、享年70歳でした。

光堅の生涯は、武田家の内政・外交・戦略の重要な役割を担い続けた、武田家臣団の中核的存在としての軌跡を示しています。

こうして見てまいりますと、武田二十四将とは、単に戦場で強かった武将たちの集まりではないことがわかります。

彼らはそれぞれが異なる役割を持ち、互いに補い合いながら、信玄という名将を頂点とする巨大な軍団を築き上げました。

その活躍は、現代にも通じる組織論のヒントを与えてくれます。 軍事だけでなく、外交、補給、行政、そして人心掌握――。

戦国最強と称される武田軍の強さは、こうした多様な人材の総合力に支えられていたのです。