天狗の影響

天狗と武道

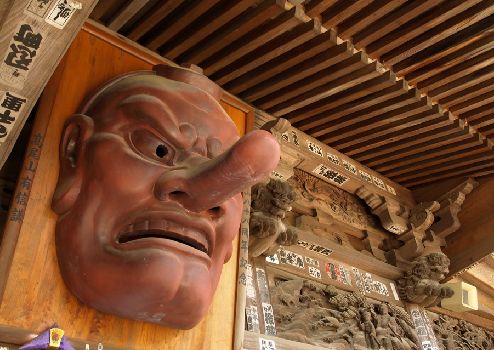

天狗は、日本の伝説や神話に登場する超自然的な存在で、山岳信仰と習合した形で奈良時代から存在していました。

天狗は、日本の伝説や神話に登場する超自然的な存在で、山岳信仰と習合した形で奈良時代から存在していました。

天狗と剣道の関係は、日本の武道文化に深く根ざしています。

特に、天狗が超人的な能力を持つ存在として尊敬の対象となっていることは、剣道の世界でよく見られるテーマです。

剣道の世界では、天狗はしばしば尊敬の対象となります。

その理由の一つは、天狗が持つとされる超人的な力や神通力が、剣道の修行を通じて得られる理想的な力として捉えられているからです。

(1)天狗と剣道の理論化

江戸時代中期、長きにわたる泰平の世が続き、武士の役割や武術のあり方は変質を迫られていました。単なる実戦技術としての剣術が形骸化しつつあった時代において、武術本来の意義、特に精神的な側面を見つめ直す必要性が高まります。このような背景から生まれたのが、剣道の理論化において極めて重要な役割を果たす『天狗芸術論』です。

本書を著したのは、当時の剣術界に多大な影響を与えた思想家であり剣術家である佚斎樗山(いっさいちょざん)です。

彼は享保年間に活躍し、単なる技法論に終始することなく、武術に内在する深い哲学、とりわけ「気」を中心とした難解な「心法論」を、寓話形式で分かりやすく説き明かしました。

樗山は、時代の趨勢によって失われがちだった武術の「本質」を見極め、それを後世に伝えようとしました。彼の思想は、現代の武道家にとっても示唆に富むものであり、武術が単なる身体操作にとどまらない、精神修養の道であることを明確に提示しています。

樗山の代表的な著作である『天狗芸術論』は、彼の著作集『田舎荘子』の一部として、享保12年(1727年)に刊行されました。全4巻から構成される本書は、しばしば剣術書として分類されますが、その本質は剣術の実技指南ではなく、むしろ武術修行における精神面、心術のあり方を深く掘り下げた哲学書と位置づけられます。

本書の形式は、読者を物語の世界へと引き込む工夫が凝らされています。

物語は、深山で剣術修行に励む木の葉天狗たちが、修行後に武芸と心術について議論を交わす場面から始まります。

この議論に対し、後に大天狗が深遠な問いに答えを授けるという対話形式で進行します。

天狗という超常的な存在を登場させることで、人間界の俗世を超越した高次の視点から、武術の真理が語られる構造となっています。

江戸時代の妖怪としての天狗は、本来仏教との関わりが深く、修験道や山岳信仰において神聖視される一方で、慢心や傲慢の象徴としても描かれる複雑な存在でした。

しかし、『天狗芸術論』においては、天狗はそれまでの仏教的な文脈から一歩踏み出し、武芸・心術を儒教的観点から説く存在として描かれています。

特に、忠孝や仁義といった儒教倫理が武術の精神的基盤として提示され、天狗がその儒学の立場の代弁者、あるいは武の道を極める求道者の象徴として登場する点は、本書の大きな特色です。これは、当時の武士階級における儒教の隆盛を背景とし、武士道における精神性と倫理の融合を試みたものと言えるでしょう。

『天狗芸術論』の核心的な主題は、「一心の明悟(いっしんのみょうご)」と「とにかく自性を学び給え(とにか くじしょうをまなびたまえ)」という教えに集約されます。これは、「自分とは何者であるかを自分自身に問い続けよ」という自己探求の重要性を説いています。そのための具体的な方法として、樗山は「妄念(もうねん)を払い、自ら慎み、心を澄み切った状態に保つこと」こそが不可欠であると述べています。

この思想は、剣道の修行を通じて、単に技術を磨くだけでなく、自己の内面と向き合い、心を磨き、自己の本質を覚知するという精神面の重要性を示しています。技術的な熟練の先に、自己の「真の姿」を見出すこと、そしてその「澄み切った心」で技を繰り出すことこそが、真の剣士の目指すべき境地であると説いているのです。

このように、『天狗芸術論』は剣術の精神性を深く掘り下げた不朽の作品であり、その内容は現代の武道家、特に剣道家にも多くの示唆を与え続けています。単なる技術論を超え、武道が自己修養の道であることを強く訴えかけるその思想は、現代社会においてもなお、多くの人々に共感を呼んでいます。

剣道における天狗の存在は、単なる伝説上の生き物にとどまりません。それは、剣道家が追求する理想の姿、すなわち技術的な卓越さだけでなく、精神的な成熟をも兼ね備えた「完全なる剣士像」を象徴しています。天狗が持つとされる超人的な身体能力や深い洞察力、そして山奥で修行を積む求道的な姿は、剣道家が目指す究極の境地、つまり心技体が一体となった境地を視覚的に表現しています。

そのため、多くの剣道家たちは、天狗のような超人的な能力を持つ者を尊敬の対象とし、その存在は剣道の精神文化に深く影響を与えています。天狗は、ただの妖怪ではなく、武道の道を極める者が辿り着く理想の精神性を体現する存在として、日本の武道文化に深く根ざしているのです。

(2)天狗伝説にみる剣術の関係

源義経と天狗の伝説は、日本の歴史と文化に深く根ざしています。源義経は、日本の武将であり、その英雄的な活躍は多くの物語や伝説で語られています。

義経が天狗から剣術を学んだという伝説は、彼が幼少期に鞍馬寺で過ごしたことに由来しています。鞍馬寺は、京都の山間部に位置し、天狗の伝説で知られています。

義経がここで天狗から剣術を学んだという話は、彼が秘密裏に剣術の師を求め、夜な夜な剣術を学んだことを象徴しているとも解釈されます。

また、義経が鞍馬寺に住んでいた時期に、平家を滅ぼし、父の仇を討つという強い意志と高慢が胸中に満ちていたことを、「天狗に剣術を学んだ」と形容する解釈もあります。これは、天狗が高慢と自信過剰の象徴とされていることに関連しています。

義経の剣術は、「敏捷性を生かし、短い刀を用いて素早く敵の懐に入る剣術」だったとされています。

これは、天狗から学んだとされる軽快な動きと一致しています。

しかし、これらの伝説は、義経の人間性や剣術の技巧を象徴するものであり、文字通りに解釈するべきではないかもしれません。

それでも、これらの物語は、源義経の英雄性と、日本の武士が直面した課題と闘争を色鮮やかに描き出しています。

(3)天狗と呼ばれた剣豪

斎藤伝鬼房は、その出で立ちから天狗と呼ばれた剣豪であり、彼が開祖した天流は、薙刀術・槍術・鎖鎌術・棒術・手裏剣術・取手・小具足(柔術)を含んだ総合武術でした。彼は派手な格好で薙刀を用い、その姿は天狗のようであったと言われています。

天狗とは、日本の伝説上の存在で、山の神や修験者を象徴し、しばしば超人的な武術の使い手とされます。そのため、天狗と称されることは、その人物が非凡な武術の達人であることを示すものとされています。

斎藤伝鬼房は、その剣術が評判となり、朝廷から参内を命じられて紫宸殿において三礼の太刀を披露、判官の叙任を受けました。

この時、彼は羽毛で織ったド派手な衣服を着用し、その姿は天狗のようであったと言われています。

「伝鬼房」という派手な名前も当時は天狗の名前に「房」を付けていたことから取ったとされています。

彼が開祖となった天流は、薙刀術・槍術・鎖鎌術・棒術・手裏剣術・取手・小具足(柔術)を含んだ総合武術であり、その技術は現在も伝承されています。

天狗と称された斎藤伝鬼房の剣術は、その独特なスタイルと高い技術力から、多くの人々に影響を与え、多大なる評価を受けました。

以上のように、斎藤伝鬼房という剣豪は、その天狗のような風貌と卓越した武術の技術から、天狗と称され、その名を後世に残すこととなりました。

彼の開祖となった天流は、その多様な武術の技術を継承し、現代にまでその技術を伝えています。

以上のように、天狗と剣道や武術の関係は、伝説、精神面、そして具体的な剣豪としての存在という種々の観点から考えることができます。

それぞれが、天狗と剣道・武道の深い関連性を示しています。

独自の解釈と創造性

独自の解釈と創造性