天狗の意義

三正坊神社と天狗伝説(長野県)

――山の神としての信仰と人々の暮らし――

――山の神としての信仰と人々の暮らし――

三正坊(さんしょうぼう)神社の起こりは、室町時代にまでさかのぼります。もともとは「古宮(ふるみや)」と呼ばれる地にあり、宗良親王(むねながしんのう)の叔父にあたると伝えられる「妙福院の宮」を祀ったのが始まりだといわれています。

この「妙福院の宮」については諸説あり、宗良親王の弟を指すとも、あるいは宗良親王の尊号「妙法院」を誤って伝えたものではないかという説もあり、実際のところ誰を祀ったのかは明確ではありません。伝承によれば、その人物の三回忌にあたる応永十三年(1406年)に社殿が建てられたとされます。

しかし、江戸時代中期の寛延元年(1748年)、大雨による小河内川の氾濫で社地が危険にさらされたため、社殿は川原の大島地籍へと移されました。

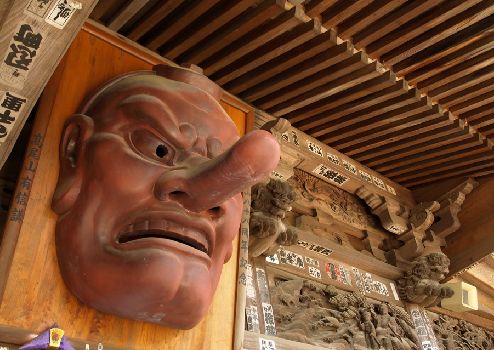

もともとは皇族ゆかりの古社だったと伝えられますが、やがてこの神社の祭神として祀られたのは「天狗」でした。三正坊は、秋葉山の三尺坊(さんじゃくぼう)、静岡県引佐町奥山の半僧坊(はんそうぼう)と並び称される兄弟天狗の一柱で、その姿は烏天狗(からすてんぐ)であると伝わっています。

天狗と茂介の修行伝説

この三正坊には、天狗にまつわる不思議な伝承が残されています。

昔、釜沢の集落に茂介(もすけ)という乞食が住みつきました。村人たちの頼みで山の見回りなどをしながら、つつましく暮らしていたといいます。ところが毎晩のように、茂介は下の川原にある三正坊神社へ出かけていくのでした。

不審に思った村人が夜の神社へこっそりついていくと、茂介が社殿の石段を登るたびに、何者かに投げ落とされるのです。倒れてもすぐに起き上がり、また石段を登っては投げ飛ばされる――そんな光景を夜通し繰り返していたといいます。しかし、茂介を投げる相手の姿は村人には見えませんでした。

翌日、村人が茂介にそのことを問いただすと、彼はこう答えました。「私は三正坊のからす天狗を師として、夜ごと武術の稽古をしているのです」と。どうやら茂介には、人の目には見えない天狗の姿が見えていたようです。

やがて茂介は、ある日を境に村から姿を消してしまいました。長い歳月が流れ、人々の記憶から薄れかけたころ、彼は天竜川の川岸で再び姿を見せます。

ある夜、激しい雷雨の中、濡れた体を焚き火で温めていた茂介のもとに、山吹藩の家来が二人通りかかりました。二人は新しい刀の試し切りをしたくてうずうずしており、目の前に現れた乞食を斬ってみようと切りかかったのです。

ところが、茂介は素手で白刃を受け止め、逆に二人を投げ飛ばしてしまいました。驚いた家来たちは逃げ帰り、仲間を連れて再び茂介を捕えようとしましたが、誰一人として歯が立たなかったといいます。

この話を耳にした殿様は、茂介を城に呼び寄せ、御前試合を命じました。ところが、山吹藩の剣士の中に茂介に勝てる者は一人もおらず、その武勇を讃えられて茂介は武芸指南役として召し抱えられたと伝えられています。

こうした伝承からも、三正坊が「武術の神」として信仰されていたことがわかります。神社には三十六振りもの刀が奉納されていたという記録も残り、山で働く木地師や山師たちが、身を守る守護神として深く信仰していたことがうかがえます。また、秋葉神社と同じように、三正坊は「火伏せの神」としても村人たちに崇められていました。

三正坊の性格と村人の信仰

民俗学者・松山義雄氏の著書『山国の神と人』には、三正坊の性格をうかがわせる興味深い話が紹介されています。

ある年、神社の屋根を葺き替えた際、祭神を仮宮から本殿に戻す儀式が行われました。禰宜(ねぎ)が祝詞を奏上している間、待ちきれなくなった村の若者たちが花火を打ち上げようとしましたが、火はなぜか何度試しても点きません。ところが祝詞が終わった瞬間、それまで沈黙していた花火が一斉に打ち上がったというのです。

村人たちは、「花火の硝煙の匂いを嫌う三正坊が、儀式が終わるまで火を止めていたのだ」と信じました。こうした伝えからも、三正坊がたいへん潔癖で、不浄を嫌う性格の神として恐れ敬われていたことがわかります。

そのため、猟師たちは硝煙の匂いのする鉄砲を担いで神社の前を通ることを避け、狩りから戻った際には家に入る前に湯を沸かして身を清め、口をすすぎ、穢れを祓ってから家に入ったといいます。三正坊の前では、自然と人の行いも慎ましくなる――そんな信仰の姿が、当時の村人の暮らしの中に息づいていたのです。

そのため、猟師たちは硝煙の匂いのする鉄砲を担いで神社の前を通ることを避け、狩りから戻った際には家に入る前に湯を沸かして身を清め、口をすすぎ、穢れを祓ってから家に入ったといいます。三正坊の前では、自然と人の行いも慎ましくなる――そんな信仰の姿が、当時の村人の暮らしの中に息づいていたのです。

消えた神社と今に残る面影

戦後になると、三正坊神社は建物の老朽化により、同じ集落にある宇佐八幡神社に合祀されました。現在では社殿そのものは失われ、かつての姿を偲ぶことは難しくなっています。しかし、残された記録や古老の語りからは、この神社がいかに地域の生活と深く結びついていたかが見えてきます。

大正から昭和初期にかけては、祭りも盛大に行われ、境内では歌舞伎が上演され、「湯立て」の神事も行われました。祭りの際には天狗の面をかぶった若者たちが舞台の上で押し合い、熱気に包まれたといいます。押し合うほどの若者が集まる――それだけ村に活気があった時代の光景です。

やがて時代が移り、人々の暮らしも変わり、往時の賑わいは失われました。合祀された三正坊も、今は宇佐八幡神社の静かな社の中で、かつてのような威厳をひそやかにたたえているのかもしれません。

近年、三正坊橋付近がにぎやかになると、「あの気難しい天狗も、じっと我慢しているのだろう」と語る人もいます。あるいは、どこかで苦い顔をして見守っているのかもしれません。

三正坊神社の伝説は、単なる昔話ではなく、自然と共に生き、目に見えぬものを敬う心を今に伝える貴重な遺産です。山と人との関わりの中に息づいたこの天狗信仰は、今日でも静かに人々の心の奥に残っているのです。

天狗の伝説

| 仙境異聞 | 天狗の世界に行った少年 |

|---|---|

| 天狗の羽うちわ(秋田県) | 鼻が伸びる不思議な団扇 |

| 竹山神社の天狗伝説(鹿児島県) | 法螺の音が鳴り響き |

| 求菩提山のカラス天狗(福岡県) | 火を鎮める水の神 |

| 相模坊天狗の伝説(香川県) | 上皇の霊を慰める |

| 石鎚山の天狗伝説(愛媛県) | 四国の最高峰に君臨する |

| 最乗寺の天狗伝説(神奈川県) | 近江の 三井寺から飛んできた |

| 大山のカラス天狗伝説(鳥取県) | 人間に驚かされる天狗 |

| 愛宕山の天狗修行(茨城県) | 天狗の修験道場 |

| 天狗の喧嘩(奈良県) | 物を投げ合う大喧嘩 |

| 大洞山の天狗様(岐阜県) | 自由気ままな酒好き天狗 |

| 高尾山の天狗伝説(東京都) |

道普請までお任せあれ |

| 紀州の空神伝説(和歌山県) | 白衣を着て飛び回る天狗 |

| 上伊那郡のハテンゴ(長野県) | 怠け者は要注意 |

| 飯能の天狗伝説(埼玉県) | 明かりをともして助けた天狗 |

| 夜泣きイチョウ(石川県) | 大声で泣く天狗 |

| 願いの叶う天狗の滝(大分県) | 願いをかなえる天狗の力 |

| 小笠山の天狗囃子(静岡県) | お囃子の音に天狗の姿 |

| 天狗の連れ去り(静岡県) | 連れ去られた子どもの運命は |

| 伊予ケ岳の天狗(静岡県) | 神通力をなくした天狗 |

| 天狗のいけにえ(福島県) | 連れ去られた子ども追いかけて |

| 天狗の詫び証文(静岡県) | 二度と悪さはしませんと |

| 天狗にさらわれた少年(静岡県) | 天狗たちに囲まれた少年の運命は |

| 三正坊神社と天狗伝説(長野県) | 潔癖で、不浄を嫌う性格の天狗 |

超自然な能力とは

超自然な能力とは