八王子千人同心の生き様 千人同心の歴史

戊辰戦争と千人同心

薩摩藩の島津久光らによる公武合体政策の成功の見通しが立たなくなると、薩摩藩は長州藩と共に武力倒幕を目指すようになりました。

薩摩藩の島津久光らによる公武合体政策の成功の見通しが立たなくなると、薩摩藩は長州藩と共に武力倒幕を目指すようになりました。

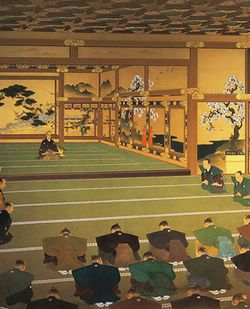

そして、ついに朝廷から討幕の密勅が下されましたが、慶応3年(1867年)10月14日にいきなり将軍・徳川慶喜が政権返上を上奏、これにより大政奉還が成立したことで、討幕の密勅は事実上、取り消されることになります。

ところが朝廷は諸条件を付ながらも、徳川慶喜に引き続き政務を委任し、将軍職もしばらくは従来通りとしたのです。

この徳川慶喜による政権掌握を良しとしない薩摩・越前・尾張・土佐・安芸藩の5藩が反抗し、王政復古の大号令にて幕府廃止と新体制樹立を宣言しました。

そこで、西郷隆盛は武力によって幕府軍を倒そうと考えます。

なんと、薩摩藩士に命じて江戸で強盗や放火などの挑発行為を行わせ、旧幕府軍を挑発し、旧幕府軍が薩摩を攻撃するように仕向けました。

これらの行為に激怒した旧幕府軍は、江戸の薩摩藩邸を襲撃します。

見事に西郷の術中にはまってしまった旧幕府側、薩摩藩へ戦争をけしかけたという既成事実をとりつけた新政府軍は、旧幕府軍 と戊辰戦争へ突入していくのでした。

と戊辰戦争へ突入していくのでした。

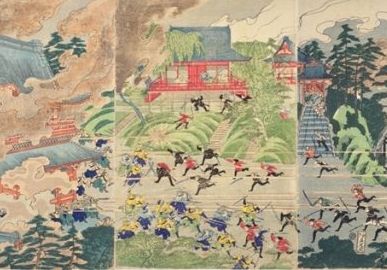

ついに慶応4年1月2日(1868年1月26日)、戊辰戦争の緒戦である鳥羽伏見の戦いが開戦しました。場所は京都南郊の上鳥羽(京都市南区)、下鳥羽、竹田、伏見(京都市伏見区)、橋本(京都府八幡市)で行われ、鳥羽伏見の戦いはこれらの地名が由来となっている戦いです。

さて、鳥羽伏見の戦いにおいて、八王子千人同心は旧幕府軍の一部として参戦し、戦闘に加わりました。 彼らは、徳川家への長年の忠誠心に基づき、この戦いに臨んだのです。

八王子千人同心は、徳川家康が江戸に入府して以来、武田家旧臣として召し抱えられ、徳川家への絶対的な忠誠を誓ってきました。そのため、鳥羽伏見の戦いで新政府軍(薩摩・長州中心)と旧幕府軍が激突した際、彼らは迷うことなく旧幕府軍の一員として京都へ出陣しました。

幕府は、この戦いに際し、旧来からの譜代の家臣や諸藩の兵だけでなく、直属の「御親兵」ともいえる部隊を動員しました。千人同心もその一翼を担い、将軍徳川慶喜の上洛を護衛し、京都における幕府の権威回復を目指す戦力として期待されました。

しかし、鳥羽伏見の戦いの旧幕府軍は、新政府軍に比べて兵力で勝っていたものの、装備面では必ずしも優位ではありませんでした。

旧幕府軍の中核をなす幕府陸軍には、フランス式訓練を受けた精鋭部隊も含まれており、一部にはミニエー銃などの近代的なライフル銃も配備されていました。

しかし、全体としては旧式のゲベール銃や火縄銃も多く、装備の統一性や最新鋭度においては新政府軍(スナイドル銃、スペンサー銃、シャスポー銃など)に劣る部分がありました。

八王子千人同心は、平時は農民として生活していましたが、武士の身分を持つため、刀剣の携帯が許されていました。また、幕末期には国防強化のため、鉄砲の訓練にも励んでおり、鳥羽伏見の戦いには、これらの旧式銃(ゲベール銃など)や刀剣を携えて参戦したと考えられます。彼らの主な役割は、歩兵としての戦闘参加、特に旧幕府軍の側翼や後方の支援、あるいは特定の拠点防衛といった役割を担った可能性が高いです。

また、鳥羽伏見の戦いには、新選組も旧幕府軍の一員として参戦しています。八王子千人同心と新選組は、天然理心流を通じて縁があり、また江戸時代を通じて千人同心の中から新選組を支援するための情報収集や連絡役を務めた者もいたとされます。直接的な共闘を示す具体的な記録は少ないものの、同じ旧幕府軍として連携して戦った可能性は十分にあります。

しかし、鳥羽伏見の戦いの最中、旧幕府軍は装備の差や士気の低さ、そして新政府軍の掲げた「錦の御旗」(官軍の証)による動揺などから劣勢に立たされます。そして、慶応4年1月6日夜、総大将である徳川慶喜が大坂城から江戸へ退却するという衝撃的な事態が発生します。

将軍が戦場を離れたことで、旧幕府軍の将兵は戦意を喪失し、多くの部隊が戦いを停止し、撤退を始めました。これは、八王子千人同心にとっても大きな衝撃であり、彼らは「主君」に見捨てられた形となり、混乱の中で戦場を離れることになりました。

鳥羽伏見の戦いから撤退した八王子千人同心の兵士たちは、一旦八王子へ戻りました。しかし、戊辰戦争はこれで終わったわけではありませんでした。彼らはその後、新政府軍が東進してくる中で、江戸や関東、さらには北日本の各地へと戦場を移していくことになります。特に、近藤勇率いる甲陽鎮撫隊に加わり、甲州勝沼の戦いで新政府軍と激突する者も多くいました。

いずれにせよこの戦いは、彼らにとって、長年仕えた主君の衰退と、自らの存在意義が問われる時代の始まりを告げるものでした。鳥羽伏見での敗戦は、その後の千人同心の運命を大きく左右し、やがて彼らが武士の身分を失い、組織が解体される道へと繋がっていきます。

この緒戦での経験は、彼らの心に深い傷を残し、その後の戊辰戦争の混乱期における彼らの行動や選択に大きな影響を与えたことでしょう。