八王子千人同心の生き様 千人同心の歴史

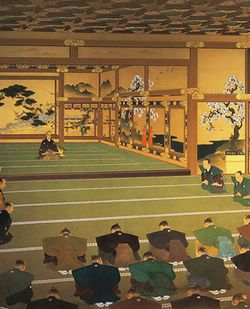

千人同心を千人隊に組成

八王子千人同心は、徳川家康の関東入府以来、約270年にわたり徳川家の家臣として、また八王子の地域の守護者として、重要な役割を担ってきました。彼らは、半農半兵という独自の身分を持ち、平時は農業に従事しながらも、有事には武士として戦うという存在でした。

八王子千人同心は、徳川家康の関東入府以来、約270年にわたり徳川家の家臣として、また八王子の地域の守護者として、重要な役割を担ってきました。彼らは、半農半兵という独自の身分を持ち、平時は農業に従事しながらも、有事には武士として戦うという存在でした。

しかし、その安定した役割は、幕末の開国と戊辰戦争という未曾有の危機によって、根底から揺さぶられることになります。

八王子千人同心の存在意義は、徳川幕府への忠誠と、幕府からの扶持(給与)によって成り立っていました。

彼らは、武田氏の旧臣という出自を持ちながらも、家康に召し抱えられて以来、一貫して徳川家の忠臣として生きてきました。

しかし、ペリー来航以来の開国、そして将軍徳川慶喜による大政奉還によって、約270年続いた江戸幕府は崩壊します。彼らにとって、長年仕えてきた「主君」である幕府が瓦解したことは、精神的な拠り所を失うことを意味しました。

自分たちが何のために存在し、誰に仕えるべきなのか、という根本的な問いに直面することになったのです。

それでは、本項以降は、幕末の八王子千人同心の生き様をご紹介しましょう。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

幕末になると、揺れ動く日本の政情にともなって、千人同心の近辺もにわかに騒がしくなります。

外国船が盛んに日本海沿岸に近づくようになり、嘉永6年(1853)6月3日には、米国のペルー艦長が開国を求めて来日しました。

国論は「開国」か「攘夷」に分かれて一気に混乱し、幕府は外国対策や軍制改革の必要性を痛感し大砲などの近代軍備の整備、台場の築造など海岸防備に取りかかります。

これまでの槍に代わって、銃や大砲など西洋式の軍事調練が導入されていき、千人同心も安政2年(1855)老中阿部正弘から西洋銃の訓練を命じられます。

その命を受け、幕臣家臣団が正式に発足する前の芝新銭座(芝新銭座大小砲修練場)に入門していきました。

安政2年9月の従士組の入門を皮切りに、小十人組、小姓組、書院番などがつぎつぎに入門し、千人同心も安政3年(1856)3月、各組から一人ずつ選ばれた組頭9名が新銭座の門をたたくことになります。

6月まで、一通りの訓練を受け、帰郷するとこの9名を教示型手伝いとし、9組から同心42名が選ばれ高嶋流砲術が調練されたといいます。

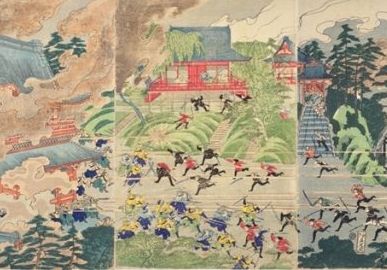

さて、近代装備を身に付けた千人同心は日光火の番の一方で、戦闘集団として文久3年(1863)2月将軍家茂が初めて上洛する時には千人同心が388名同行しています。

翌年(1864)6月にも千人組100名が将軍家茂を警護して上京しています。

また、攘夷を唱えて水戸天狗党の乱が勃発し、甲府城を天狗党の攻撃から守る為、千人同心は864名を出動させたといわれています。 開港地横浜の警備、長州征討への従軍というように、休みなく動員されます。

慶応元年(1865)9月、千人同心は、陸軍奉行の支配下となり、翌慶応2年10月幕府の兵制改革により「千人同心」は「千人隊 」と改称されます

」と改称されます

慶応2年(1866)11月18日、第二次長州征伐に出兵した千人同心は、幕府軍が敗戦したため、日田、松山と、分散した者たちは大坂に参集し、傷を負いながら八王子へ帰還したのでした。

この頃の多摩地方は情勢不穏につき、いつ如何なるときにも、千人同心の出動が行なわれたようです。

長州征討の間においても八王子に残った千人同心たちは日光勤番、第二次横浜警衛、慶応3年12月、相模国辺りで乱暴浪人が多数現われ、千人同心が総動員され出動するなど休む間もなく役務をこなしています。

しかし歴史の潮流は皮肉にも幕府の崩壊へと突き進んでいくのです。慶応3年(1867)1月明治天皇が即位し、10月14日には幕府が大政奉還を朝廷に提出し、ここに事実上徳川幕府は崩壊しました。