八王子千人同心の生き様 千人同心の歴史

日光勤番と千人同心

日本を代表する世界遺産「日光の社寺」。その中でももっとも有名な「日光東照宮」は徳川家康がまつられた神社で、現在の社殿群は、そのほとんどが寛永13年3代将軍家光による「寛永の大造替」で建て替えられたものです。

日本を代表する世界遺産「日光の社寺」。その中でももっとも有名な「日光東照宮」は徳川家康がまつられた神社で、現在の社殿群は、そのほとんどが寛永13年3代将軍家光による「寛永の大造替」で建て替えられたものです。

境内には国宝8棟、重要文化財34棟を含む55棟の建造物が並び、その豪華絢爛な美しさは圧巻です。

全国各地から集められた名工により、建物には漆や極彩色がほどこされ、柱などには数多くの彫刻が飾られています。

しかし、雷や火事、暴風雨などの災害から、この建物群を200年以上にわたって大切に守ってきた人々がいたからこそ、世界に誇る日本の文化財となったことを忘れてはいけません。そして東照宮を守ってきたのは、八王子千人同心でした。

慶長20年(1615)豊臣家が滅び名実共に徳川家の世になり、戦が無くなり「千人同心」の存在意義が薄れる中、新たに慶安5年(1652)6月、「千人同心」に日光勤番が命ぜられました。

当初は100名、50日交替で火の番をしていたが、その後、寛文12年(1672)1月から一旦総勢50名に減員されました。その後、貞享元年(1684)12月に大延焼が発生し再び100名体制に戻されたのでした。

しかしながら、寛政3年(1791)松平定信の「寛政の改革」により、千人同心の体制が900名に減となり、日光勤番も50名体制・半年在番となりました。(6月・12月に交代)以後、慶応4年(1868)4月まで217年間、1030回の日光勤番を行うことになります。

しかしながら、寛政3年(1791)松平定信の「寛政の改革」により、千人同心の体制が900名に減となり、日光勤番も50名体制・半年在番となりました。(6月・12月に交代)以後、慶応4年(1868)4月まで217年間、1030回の日光勤番を行うことになります。

それでは、どのようにして勤番が行われたかということですが、実は様々な詳細にわたる記録が残されており当時の状況をうかがい知ることができます。

まず、勤番に際しては、千人頭は、出発の半月前までに槍奉行に当番となる同心の名簿を提出したうえ江戸で老中と面会して「朱印」と「伝馬証文」を受け取ることになります。

受け取るや否や、千人頭は八王子へ速やかに立ち戻り当番の同心に今回の勤番公務についての諸注意をあたえるのでした。

出立の日は、隊列を組んでの八王子を出発し、日光へと急ぐのでした。

八王子から日光への経路は、当初江戸に向かい千住を通って宇都宮経由で日光に入るものでしたが、承応元年(1652)からは江戸へは向かわず、日光脇往還と呼ばれる道で、行きは八王子→坂戸(泊)→栃木・佐野(泊)→栃木・鹿沼(泊)→日光 そして帰りは、日光→合戦場(泊)→行田(泊)→入間(泊)→八王子といったものでした。この道は現在の国道407号で、別名日光街道、あるいは鎌倉街道とよばれているものです。宝永3年(1706)8月に江戸経由へ戻されますが、享保3年(1718)閏10月には、再び松山・佐野経由の道筋に戻されています。

距離はというと、八王子から日光までの行程は39里30町といわれ、このため3泊4日で現地に到着します。

しかしながら、幕府の御用金が貧弱でしたから、移動に対しては、10頭程度の馬しか提供できなかったといわれ、これだけでは、半年間の50名の生活資材を運ぶなんてことはとてもではないが不可能、結局、千人同心たちは自腹で不足する人馬を雇ったといわれています。

しかしながら、幕府の御用金が貧弱でしたから、移動に対しては、10頭程度の馬しか提供できなかったといわれ、これだけでは、半年間の50名の生活資材を運ぶなんてことはとてもではないが不可能、結局、千人同心たちは自腹で不足する人馬を雇ったといわれています。

また、勤番期間中の給金も決して満足したものではなかったようです。記録によれば、勤番になると、同心1人につき、三人扶持の役料が与えられました。しかしながら、いつの世も同じ、単身赴任では出費がかさんでしまい、役料だけではとてもではないが生活費が足りなかったと思われます。

もともとの計画であれば10年で1回の輪番で、半年という期間であったはずですが、これも計画通りいかなかったようです。そのため期間が延びたりもしました。

千人同心の生活拠点では農業に携わっているわけでしたから、勤番が伸びれば農作業の予定が狂うということでこの任務も嫌われるようになりました。

ただし、日光勤番は、徳川家康の霊廟を守るという大役、幕府の御家人なので、日光へ向かう道中で大名行列とかち合ったとき、大名のほうが道を譲るという特権をもっていたようです。

そんなことが本当かと疑いたくなりますが、加賀藩や館林藩の大名行列が千人同心と街道でかち合った際、千人同心たちが先にまかり通ったという記録が残っているようです。

さて 日光勤番の任務の際、まず今市に立ち寄って「火の番役扶持(ふち)」という手当を受け取った後、日光に入りました。

到着後は、町内にある宿(町宿)に宿泊し、すぐに荷物を解いて勤務に備えました。先に到着した組頭(くみがしら)5名は、本陣にあたる御役宅へ出向いて挨拶をし、千人頭(せんにんがしら)に到着を報告。そのうえで、通行に必要だった「伝馬証文(でんましょうもん)」を返上しました。

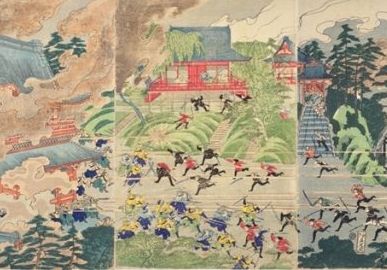

翌朝になると、千人同心たちは火事羽織(ひのようい)という制服を着用し、役所へ出向いて任務を開始します。最初に、櫓(やぐら)や門の見張りの交代を行い、火事道具や宿舎用具の目録、それに日記帳を受け取りました。ここから、実際の火の番の仕事が始まります。

通常の見廻り(警備巡回)は、1日に2回、朝四ツ時(午前10時頃)と夕八ツ時(午後2時頃)に行われました。見廻りの際、千人頭は継裃(つぎかみしも)、組頭は丸羽織、裾細(すそぼそ)の袴を着用し、平同心4名は家紋入りの羽織と役羽織姿で、各自鳶口(とびぐち)という火事用の道具を携えていました。

また、強風や地震など異常時には、時間を問わず山内を臨時で巡回しました。その他にも、毎月1回、滝之尾地区の見廻りと町内の巡回も定期的に行われていました。

実際に火災が発生した場合には、板木(ばんぎ)や鐘(かね)を鳴らして警報を発し、同心たちは直ちに出動しました。記録によれば、天明2年(1782年)から天保9年(1838年)までの間に、25回もの火災が発生しています。

火災の後は、千人頭が鎗奉行(やりぶぎょう)と日光奉行の両方に「注進状(ちゅうしんじょう)」という報告書を提出しました。さらに、日光奉行からは老中(幕府の高官)に提出するための写しも受け取っていました。

なお、勤番の間も常に勤務していたわけではなく、定期的に休暇が与えられていました。非番の日は、朝四ツ時から暮七ツ時(午後5時頃)までのあいだ、自由に過ごすことができました。

しかし、火の番の任務は決して軽いものではなく、任務交代を避けたいという理由から、八王子を出発する日が遅れることもたびたびありました。実際には、当番の同心が仲間と交代する「代番(だいばん)」という制度も存在しましたが、文政年間(1818?1830年)にはその乱用を防ぐため、厳しい規制が命じられています。

また、東照宮や輪王寺の境内だけでなく、日光宿も同心たちが火の用心に見回ったのでした。

こうした八王子千人同心たちの働きが200年以上続いたことで、私たちは今でも世界遺産に登録されたすばらしい日光東照宮の建物を目にすることができるわけです(感謝)。

参考資料:2003年9月-八王子郷土資料館ブックレット千人のさむらいたち~八王子千人同心~

PR

八王子千人同心 (同成社江戸時代史叢書) [ 吉岡孝 ]

八王子千人同心における身分越境 百姓から[本/雑誌] (近世史研究叢書) / 吉岡孝/著

幕末期の八王子千人同心と長州征討[本/雑誌] / 岩橋清美/編 吉岡孝/編